Geopolitischer Umbruch verschärft Krise – Strukturreformen noch dringlicher

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Krise. Der Beginn des Jahres 2025 ist geprägt von erheblichen innen- aber auch außenpolitischen Veränderungen. In Deutschland ist die wirtschaftspolitische Unsicherheit angesichts des Regierungswechsels hoch. Gleichzeitig belastet die protektionistische Handelspolitik der USA die deutsche Konjunktur. Zudem hat sich mit der neuen Regierung in den USA die Sicherheitslage in Europa verschlechtert. Vor diesem Hintergrund haben Bundestag und Bundesrat die Finanzverfassung Deutschlands grundlegend geändert und weitreichende öffentliche Verschuldungsspielräume geschaffen.

Die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland ist nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur. So sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb vor allem aus China ausgesetzt. Zudem scheint ein Teil der Produktion in der energieintensiven Industrie dauerhaft weggefallen zu sein. Eine schwindende Erwerbsbevölkerung und hoher bürokratischer Aufwand sind weitere strukturelle Schwächen, unter denen die deutsche Wirtschaft leidet.

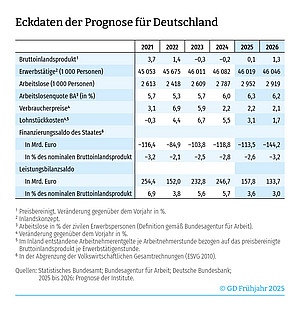

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,1 % kaum mehr als stagnieren. Damit revidieren die Institute die Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten. Insbesondere im Sommerhalbjahr 2025 wird inzwischen die Dynamik aufgrund der US-Zollpolitik schwächer eingeschätzt. Damit verzögert sich die erwartete Erholung. Im weiteren Prognosezeitraum dürfte eine voraussichtlich expansive Finanzpolitik die Konjunktur beleben. Im kommenden Jahr dürfte steigt das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 %, wobei 0,3 Prozentpunkte der höheren Zahl an Arbeitstagen zu verdanken sind. Damit ist die Rate gegenüber der Herbstprognose unverändert, das Niveau der Wirtschaftsleistung ist aber 0,8 % niedriger.

10. April 2025

Die Weltwirtschaft steht im Frühjahr 2025 im Zeichen sich tiefgreifend ändernder geopolitischer und wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen. Vor dem Hintergrund des Politikwechsels in den USA sind insbesondere in Europa neue sicherheitspolitische Herausforderungen entstanden. Zudem hat die neue US-Regierung begonnen, neue Handelshürden aufzubauen, die eine erhebliche Belastung für die Weltwirtschaft bedeuten, weil sie den Handel bremsen und die Produktion verteuern. Problematisch ist auch die Unvorhersagbarkeit der handelspolitischen Maßnahmen, die zu einem drastischen Anstieg der wirtschaftspolitischen Unsicherheit beigetragen hat. Dies dürfte vor allem bei Investitionen dazu führen, dass Entscheidungen aufgeschoben werden.

Die Geldpolitik hat in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften die Zinsen weiter gesenkt. Gleichzeitig ging die Inflation in der Grundtendenz nur sehr langsam zurück. Im Euroraum ist der Leitzins mit 2,5 % nun wohl nicht mehr weit von einem neutralen Niveau entfernt, so dass die EZB voraussichtlich nur noch eine Zinssenkung vornehmen wird, bevor sie erst einmal längere Zeit pausiert. In den USA ist der Leitzins mit 4,5 % zwar noch deutlich höher, allerdings gilt dies auch für den Preisauftrieb. Er hat sich zuletzt sogar wieder verstärkt und dürfte sich durch die Zollpolitik der USA zunächst weiter verstärken. Daher rechnen die Institute auch hier nur noch mit wenig sinkenden Leitzinsen.

Die Finanzpolitik dürfte nach Jahren mit krisenbedingt hohen Haushaltsdefiziten in vielen Ländern einen Kurswechsel vollziehen. Im Euroraum sollen die Fiskalregeln gelockert werden, um Spielraum für mehr Verteidigungsausgaben zu schaffen. In den USA ist das Bild unklar. Einerseits ist geplant, die bislang gesetzlich vorgesehene Rücknahme der Einkommensteuererleichterungen zu verhindern und zusätzliche Steuersenkungen zu beschließen. Andererseits wirken die Zölle preistreibend und belasten die US-Wirtschaft. Auch sollen in großem Umfang Ausgaben gekürzt werden. Die Institute rechnen damit, dass das Haushaltsdefizit in den USA hoch bleibt und die Finanzpolitik insgesamt in etwa neutral wirkt.

In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird sich das Expansionstempo wohl verringern. Dies ist vor allem auf eine verlangsamte US-Konjunktur zurückzuführen. Im Euroraum gewinnt die Erholung hingegen leicht an Schwung. Weitere Kaufkraftgewinne, etwas günstigere Finanzierungsbedingungen und eine allmähliche Belebung des Verarbeitenden Gewerbes werden der binnenwirtschaftlichen Konjunktur Auftrieb verleihen. Die höhere Unsicherheit und die zunehmenden Handelshemmnisse belasten aber auch die europäische Wirtschaft.

Auch für die Schwellenländer haben sich die Aussichten aufgrund der jüngsten US-Zollpolitik eingetrübt. Vor allem China dürfte Gegenwind im Außenhandel spüren, wodurch sich die Expansion der chinesischen Wirtschaft wohl verlangsamen wird. Viele Volkswirtschaften werden wegen der höheren Zölle zudem mit weniger ausländischen Direktinvestitionen rechnen müssen, denn die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung zielt darauf ab, die USA als Industriestandort attraktiver zu machen. Zudem bremst die hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit die Direktinvestitionen, da nicht klar ist, wie sich die relativen Standortbedingungen in der nächsten Zeit entwickeln werden.

Für die Weltproduktion erwarten die Institute Zuwachsraten von 2,4 % in den beiden Prognosejahren. Dies ist deutlich weniger als in den vergangen beiden Jahren. Die zunehmenden Handelshemmnisse und die stark gestiegene Unsicherheit werden nicht zuletzt die Entwicklung des Welthandels bremsen. Er dürfte in diesem und im kommenden Jahr nur noch um 2,1 % bzw. 1,6 % und damit um 0,2 bzw. 0,8 Prozentpunkte weniger zulegen als noch im vergangenen Herbst erwartet.

Die Risiken für die Prognose sind groß. Einen solch starken Anstieg der US-Zollsätze gab es in der jüngeren Vergangenheit nicht und seine Auswirkungen sind deshalb schwer zu quantifizieren. Gleiches gilt für die Reaktion der Haushalte und Unternehmen auf die mit der politischen Wende in den USA verbundene Unsicherheit. Der durch die Handelspolitik ausgelöste Preisdruck könnte die Zentralbanken dazu veranlassen, ihre Geldpolitik wieder zu straffen, um die Inflationserwartungen zu stabilisieren. In diesem Fall könnten erhebliche Korrekturen der Preise an den Finanzmärkten die Folge sein und die Produktion deutlich schwächer ausfallen als erwartet.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Krise. Der Beginn des Jahres 2025 ist geprägt von erheblichen innen- aber auch außenpolitischen Veränderungen. In Deutschland ist die wirtschaftspolitische Unsicherheit angesichts des Regierungswechsels hoch. Gleichzeitig belastet die protektionistische Handelspolitik der USA die deutsche Konjunktur. Zudem hat sich mit der neuen Regierung in den USA die Sicherheitslage in Europa verschlechtert. Vor diesem Hintergrund haben Bundestag und Bundesrat die Finanzverfassung Deutschlands grundlegend geändert und weitreichende öffentliche Verschuldungsspielräume geschaffen.

Die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland ist nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur. So sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb vor allem aus China ausgesetzt. Gerade die Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren. Auch die Dekarbonisierung lastet auf den Wachstumskräften. Zudem scheint seit der Energiekrise ein Teil der Produktion in der energieintensiven Industrie dauerhaft weggefallen zu sein. Eine schwindende Erwerbsbevölkerung und hoher bürokratischer Aufwand sind weitere strukturelle Schwächen, unter denen die deutsche Wirtschaft leidet. Bereits in den vergangenen Jahren hat der demografische Wandel in einigen Bereichen zu einem erhöhten Fachkräftemangel geführt.

Wie eine neue Bundesregierung auf diese strukturellen Herausforderungen reagiert, ist derzeit noch unklar. So sind bislang keine konkreten wirtschaftspolitischen Reformen bekannt, die in diesem Gutachten hätten unterstellt werden können. Es ist fraglich, wie die erweiterten Ausgabespielräume des Staates genutzt werden. Daher müssen für die vorliegende Prognose eine Reihe von Annahmen getroffen werden. So wird unterstellt, dass in diesem Jahr kaum zusätzliche Mittel für Verteidigung und Investitionen abfließen. Allerdings ist zu erwarten, dass nun Konsolidierungsschritte unterbleiben, die ohne die Grundgesetzänderungen erfolgt wären. Für das kommende Jahr rechnen die Institute mit Mehrausgaben in Höhe von knapp 24 Mrd. Euro und damit verbunden mit einer um einen halben Prozentpunkt höheren Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes.

Die Ausweitung der öffentlichen Verschuldungsmöglichkeiten hat bereits die Kapitalmarktzinsen erhöht. Unmittelbar nach der Ankündigung der Verfassungsänderung Anfang März sind die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Darin könnte auch ein positiver Erwartungseffekt zum Ausdruck kommen, der mit der gestiegenen Unternehmenszuversicht korrespondiert. Infolge der höheren Kapitalmarktzinsen dürfte die Geldpolitik im Prognosezeitrum ähnlich wirken wie im Herbstgutachten unterstellt, auch wenn nunmehr ein Zinssenkungsschritt weniger erwartet wird.

Die kurzfristige wirtschaftliche Aktivität dürfte von den Belastungen durch die neuen US-Zölle sowie der nach wie vor hohen Unsicherheit bestimmt werden. Dabei ist in dieser Prognose unterstellt, dass die Zölle auf Aluminium, Stahl und Kfz in Höhe von 25 % bis zum Ende des Prognosezeitraums fortbestehen und keine weiteren Zölle auf Waren aus der EU erhoben werden. Da in dieser Prognose Gegenmaßnahmen der EU in einem vergleichbaren Umfang unterstellt sind, werden sich auch die Importe schwächer entwickeln als zu Beginn des Jahres. Insgesamt dürfte der Handelskonflikt bereits in diesem Szenario (ohne die neuerlichen Zollerhöhungen von Anfang April) den Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr und kommenden Jahr jeweils um 0,1 Prozentpunkte verringern.

Die am 2. April angekündigten Zollerhöhungen auf sämtliche Einfuhren aus einer Vielzahl von Herkunftsländern konnten in der vorliegenden Prognose nicht mehr berücksichtigt werden. Unter der Annahme, dass diese wiederum mit Gegenzöllen in vergleichbarem Umfang erwidert werden, dürften sich die Einbußen beim Produktionszuwachs in Deutschland auf jeweils 0,2 Prozentpunkte in beiden Prognosejahren verdoppeln. Die konkreten Auswirkungen sind jedoch schwer zu quantifizieren, da im derzeitigen globalisierten Wirtschaftsgefüge Zollsätze noch nie so stark angehoben wurden.

Die Verschlechterung der Exportaussichten strahlt typischerweise auf die Investitionstätigkeit aus. Die Ausrüstungsinvestitionen dürften erst ab der zweiten Jahreshälfte wieder etwas ausgeweitet werden. Hierbei gehen die Institute davon aus, dass die Strukturanpassungen im Verarbeitenden Gewerbe immer weniger bremsen, sich die Wertschöpfung in der Industrie fängt und auch das Auslandsgeschäft Tritt fasst.

Die Bauinvestitionen werden im Prognosezeitraum die Talsohle wohl allmählich durchschreiten. Bei den Auftragseingängen im Wohnungsbau deutet sich zuletzt eine Verbesserung an. Die nun auch höheren Hypothekenzinsen dürften jedoch die Erholung der Wohnungsbauinvestitionen verzögern. Aufgrund der zu erwartenden Verzögerung durch Genehmigungsverfahren ist erst ab dem kommenden Jahr mit einer spürbaren Ausweitung der öffentlichen Bauinvestitionen zu rechnen. Hinzu kommt, dass angesichts der bereits recht hohen Auslastung im Tiefbau vorerst keine deutlichen Steigerungen der In– frastrukturinvestitionen zu erwarten sind. Aus diesem Grund ist für den Bau mit spürbaren Preissteigerungen zu rechnen.

Der private Konsum ist im ersten Quartal zwar wohl recht kräftig gestiegen, die Dynamik wird im Prognosezeitraum aber voraussichtlich schwach bleiben. Dafür spricht, dass die real verfügbaren Einkommen deutlich weniger stark steigen werden als im Vorjahr, unter anderem aufgrund höherer Krankenversicherungsbeitragssätze und des Wegfalls der Inflationsausgleichsprämien. Zudem unterstellen die Institute, dass die Sparneigung im Prognosezeitraum weiter hoch bleiben wird.

Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,1 % kaum mehr als stagnieren. Damit revidieren die Institute die Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten. Insbesondere im Sommerhalbjahr 2025 wird inzwischen die Dynamik aufgrund der US-Zollpolitik schwächer eingeschätzt. Damit verzögert sich die erwartete Erholung. Im Zuge der Belebung im weiteren Prognosezeitraum steigt das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um 1,3 %, wobei 0,3 Prozentpunkte der höheren Zahl an Arbeitstagen zu verdanken sind. Damit ist die Rate gegenüber der Herbstprognose unverändert, das Niveau der Wirtschaftsleistung ist aber 0,8 % niedriger.

Die Zahl der Arbeitslosen ist seit Mitte des Jahres 2022 um über 450 000 Personen (20 %) gestiegen, und die Arbeitslosenquote hat von 5,4 % auf 6,3 % zugenommen. Der Abbau von Arbeitsplätzen findet vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und den Unternehmensdienstleistern statt, während die Beschäftigung im Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit weiter zulegt. In den kommenden Monaten dürfte die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Erst im Zuge der Belebung der wirtschaftlichen Aktivität im Verlauf des kommenden Jahres ist mit einer sinkenden Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Der Anstieg der Verbraucherpreise wird sich im Prognosezeitraum nur leicht abschwächen. Zwar dürften sowohl die Zollpolitik als auch die geplanten höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur für sich genommen den gesamtwirtschaftlichen Preisauftrieb verstärken. Die Effekte im Prognosezeitraum werden aber wohl überschaubar sein. Die steigende öffentliche Nachfrage dürfte jedoch in den Wirtschaftszweigen mit hoher Kapazitätsauslastung zu deutlichen Preissteigerungen führen. Aufgrund der Verzögerungen bei der Planung werden diese Effekte aber erst ab dem kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen. In der kurzen Frist überwiegt ein nachlassender Preisauftrieb bei Dienstleistungen, der mit einer schwächeren Lohndynamik einhergeht.

Erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gehen von der Handelspolitik der USA aus. Die zum 2. April seitens der USA angekündigten allgemeinen Zollerhöhungen deuten eher in die Richtung einer weiteren Eskalation. Die negativen Effekte in beiden Wirtschaftsräumen wären dann deutlich stärker als in dieser Prognose unterstellt. Allerdings könnten Verhandlungen zwischen der EU und den USA den transatlantischen Konflikt auch entschärfen, bis hin zu einem vollständigen Verzicht auf bilaterale Zölle. Zudem ist die Schätzung der gesamtwirtschaftlichen Effekte der durch die Grundgesetzänderung möglichen höheren Ausgaben für Verteidigung und Investitionen mit großen Unsicherheiten behaftet, da sie von einer Reihe von Faktoren abhängen, deren Ausprägung derzeit noch nicht bekannt ist. Je nach tatsächlicher Ausgestaltung der Maßnahmen können die gesamtwirtschaftlichen Effekte daher deutlich stärker, aber auch deutlich schwächer sein als in dieser Prognose unterstellt. Ferner steht ein Bundeshaushalt für dieses Jahr noch aus. Mit seiner Verabschiedung würde zwar die vorläufige Haushaltsführung überwunden, was für sich genommen kurzfristig expansiv wirkte, konkrete Maßnahmen sind derzeit jedoch noch nicht absehbar und bleiben daher in dieser Prognose unberücksichtigt.

Die Wirtschaftspolitik kann durch die erweiterten Verschuldungsspielräume zwar die äußere Sicherheit und die Infrastruktur stärken, sie lösen aber nicht die strukturelle Wachstumsschwäche in Deutschland. Weil damit zusätzliche staatliche Nachfrage ermöglicht wird, werden angebotsseitige Reformen zur Stärkung des Produktionspotenzials umso dringlicher. Hierzu zählen Maßnahmen, die die sozialen Sicherungssysteme demografiefest machen sowie Fehlanreize und Kostendynamik eindämmen. Angesichts der demografischen Alterung sind generelle Anreize für ein höheres Arbeitsangebot wichtig. Sie sollten auf eine höhere Erwerbsbeteiligung, auf eine längere Lebensarbeitszeit, auf qualifizierte Zuwanderung und auf eine höhere Attraktivität von Vollzeitbeschäftigung gerichtet sein. Zu einer Reform gehört auch eine grundlegende Überarbeitung des Abgaben-Transfer-Systems, um Arbeitsanreize im unteren Einkommensbereich zu stärken. Eine standortstärkende Energiepolitik sollte die Kosten der Energiewende insgesamt senken. Hierzu gehört auch, im Bereich der Dekarbonisierungspolitik vornehmlich auf das Instrument des CO2-Preises zu setzen. Schließlich ist eine durchgreifende Entbürokratisierung dringend geboten. Diese gelingt umso einfacher, je stärker die Wirtschaftspolitik auf Marktmechanismen setzt.