Infografiken

Bilder sagen manchmal mehr als viele Worte – daher haben wir für Sie ein paar ausgewählte Abbildungen zusammengestellt, die unsere Themen beleuchten.

Sollten Sie Fragen dazu haben oder das Originalmaterial anfordern wollen, melden Sie sich gerne bei Herrn Wolfgang Sender.

Infografiken

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,1 % kaum mehr als stagnieren. Damit revidieren die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose die Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3% erwartet. Datenstand: 4. April 2025.

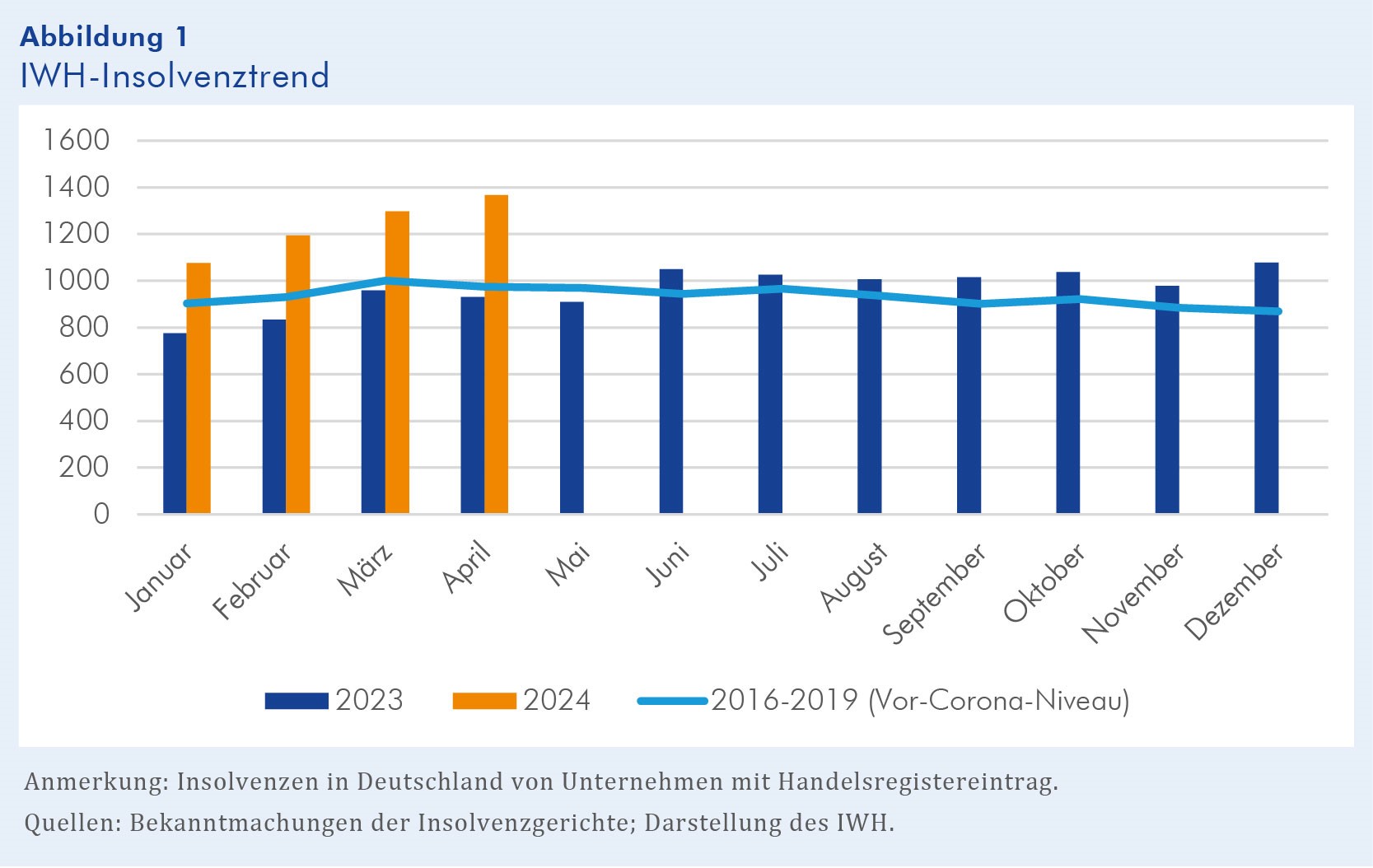

IWH-Insolvenztrend (1/2)

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland liegt laut IWH-Insolvenztrend im März bei 1.459. Das sind 2% mehr als im Vormonat, 12% mehr als im März 2024 und 46% mehr als in einem durchschnittlichen März der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie (Stand 1. April 2025).

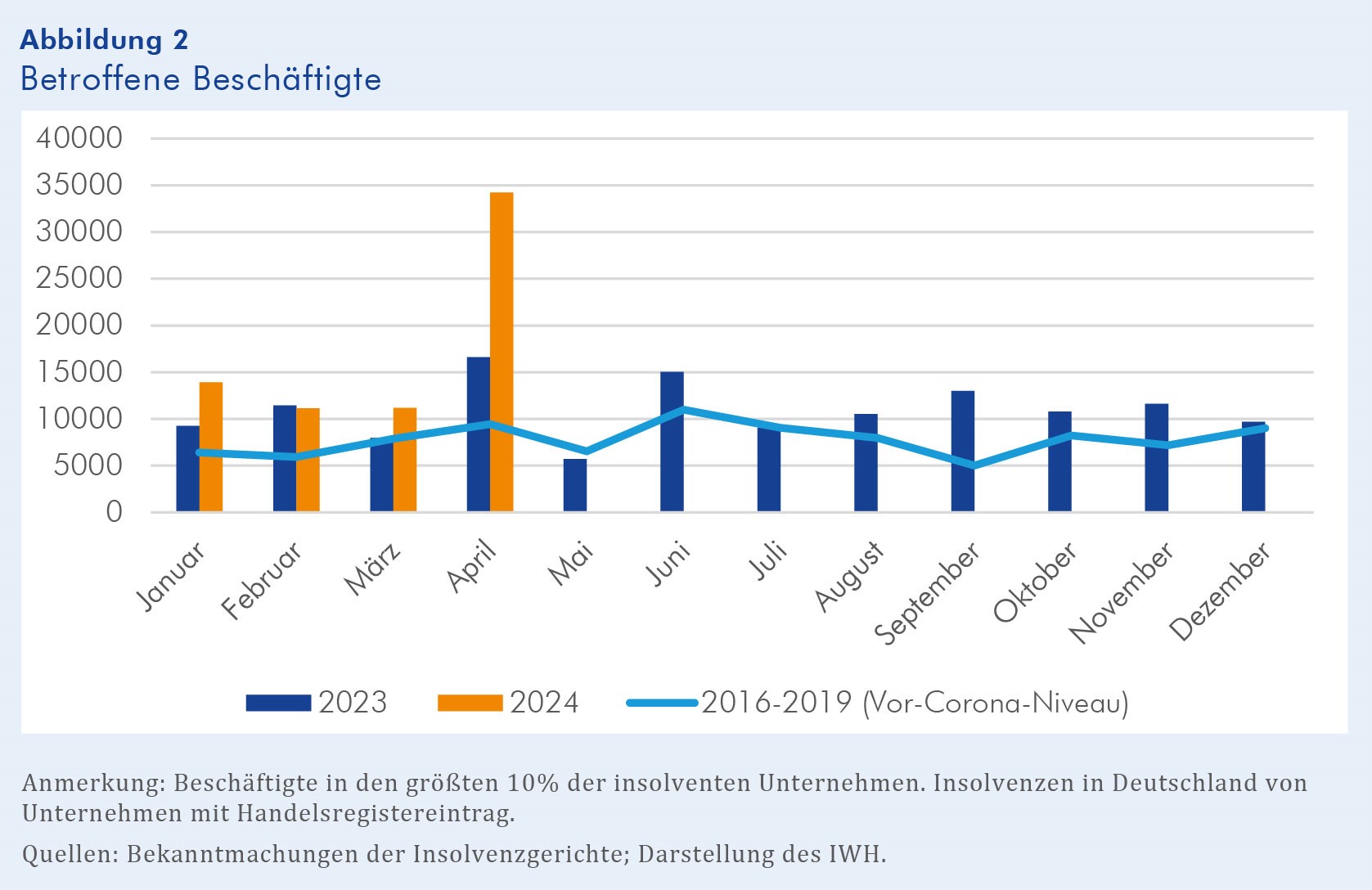

IWH-Insolvenztrend (2/2)

Laut IWH-Insolvenztrend waren im März in den größten 10% der insolventen Unternehmen mehr als 16.000 Arbeitsplätze betroffen. Damit liegt die Zahl der betroffenen Beschäftigten um 13% unter dem Vormonatswert, 43% über dem Niveau von März 2024 und mehr als doppelt so hoch wie im März-Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre 2016 bis 2019 (Stand 1. April 2025).

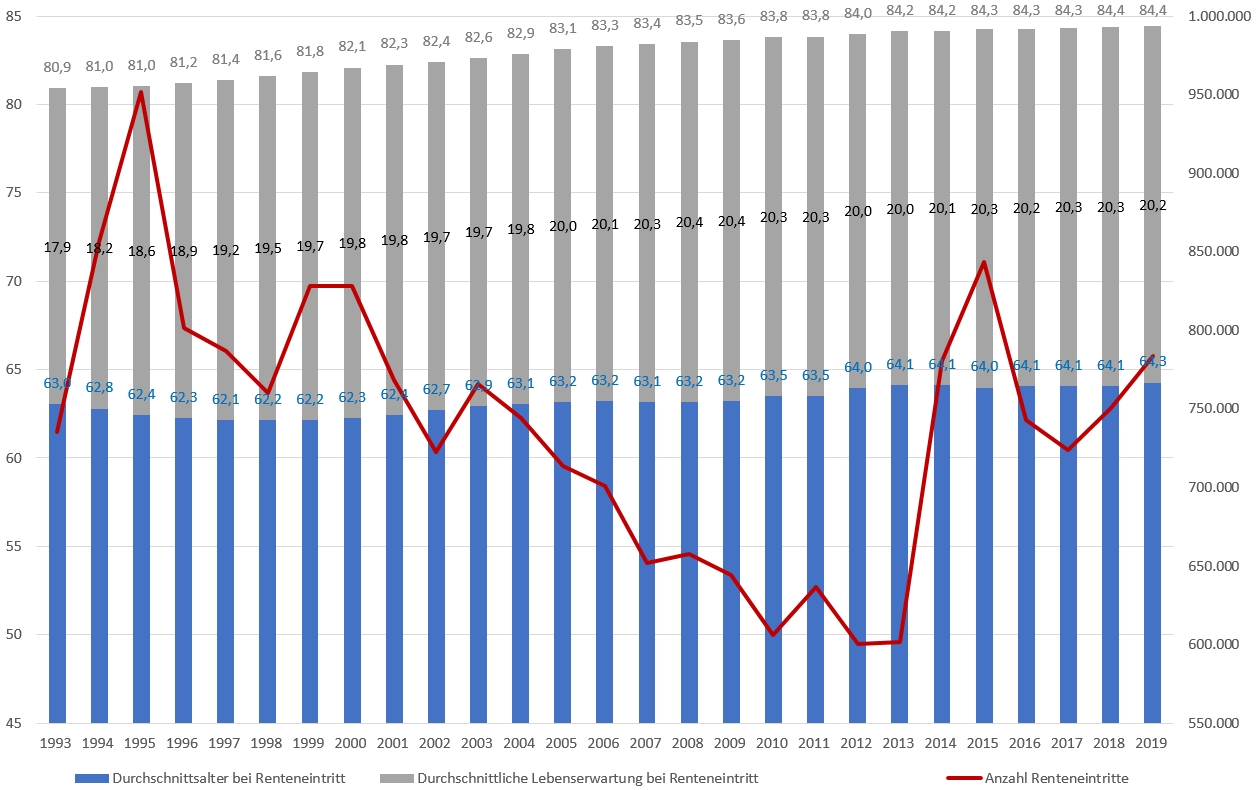

Durchschnittliche Rentenbezugsdauer in den ver- gangenen Jahren konstant, aber mehr Neuzugänge in Altersrente

Heute gehen die Deutschen im Schnitt zwei Jahre später in Rente als vor zwanzig Jahren, leben aber auch zwei Jahre länger. Seit einigen Jahren steigt zudem die Zahl der Neurentner. Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen und Darstellung des IWH.

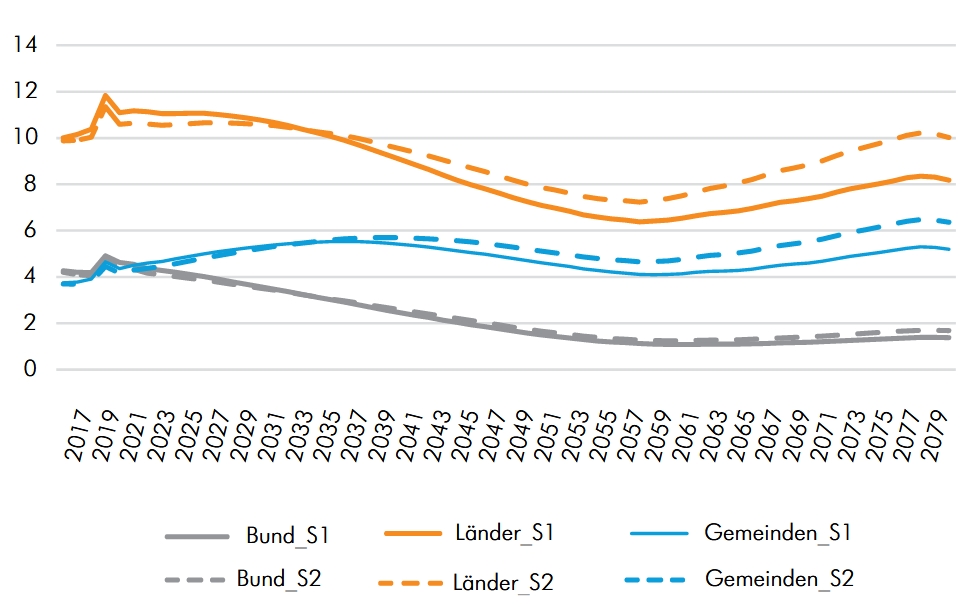

Ausgaben für die Beamtenversorgung in Deutschland bis zum Jahr 2080 stabil

Die Abbildung zeigt eine Projektion der Ausgaben für Beamtenpensionen bis zum Jahr 2080. Dargestellt ist (für zwei verschiedene Szenarien S1 und S2) der Anteil dieser Ausgaben an den Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden in %. Dieser wird sich nicht dramatisch erhöhen – vorausgesetzt, dass mit rückläufiger Bevölkerung auch die Anzahl der Beamten reduziert wird. Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium der Finanzen; Berechnungen und Darstellung des IWH.

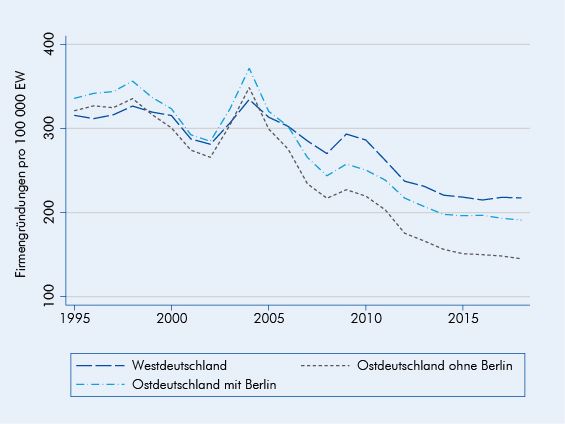

Entwicklung der Firmengründungen in Deutschland (1/2)

Anzahl der Unternehmensgründungen pro 100 000 Einwohner (EW) für Ost- und Westdeutschland zwischen 1995 und 2018. Bis zum Jahr 2018 sank die Rate in Ost- wie in Westdeutschland um mehr als 100 Neugründungen pro 100 000 Einwohner. Quelle: Diegmann, André: Aktuelle Trends: Entwicklung der Firmengründungen in Deutschland, in: IWH, Wirtschaft im Wandel, Jg. 26 (1), 2020, 4.

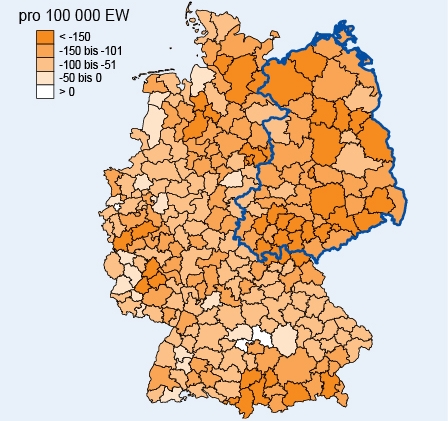

Entwicklung der Firmengründungen in Deutschland (2/2)

Veränderung der Unternehmensgründungen pro 100 000 Einwohner zwischen 2000 und 2018. Je dunkler die Farbe, desto größer der Rückgang. Quelle: Diegmann, André: Aktuelle Trends: Entwicklung der Firmengründungen in Deutschland, in: IWH, Wirtschaft im Wandel, Jg. 26 (1), 2020, 4.

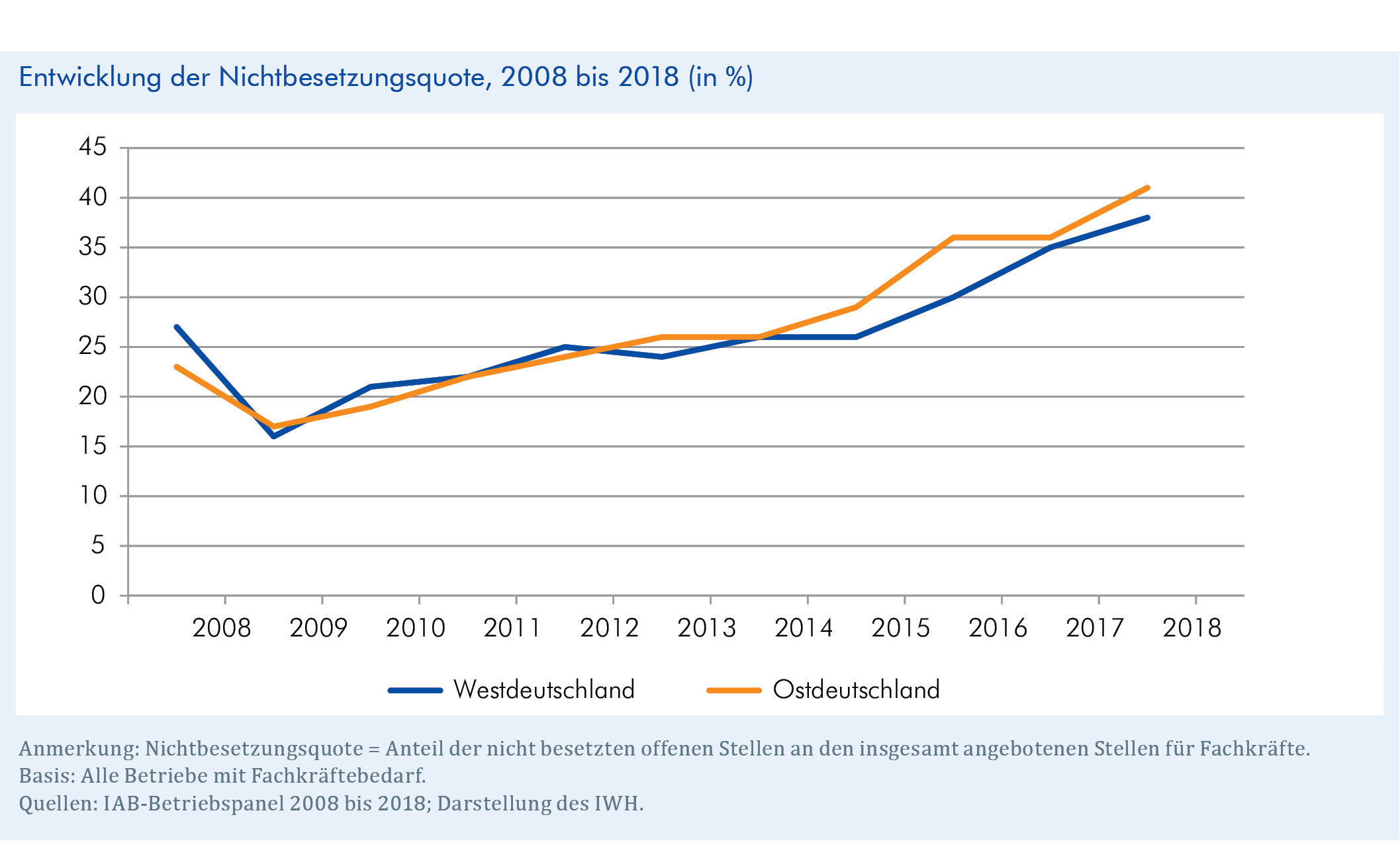

Fachkräftemangel hat in den letzten zehn Jahren in Ost und West stark zugenommen

Im Krisenjahr 2009 lag die Nichtbesetzungsquote lediglich bei etwa 16%. Bis zum Jahr 2018 hat sie sich deutlich mehr als verdoppelt. Dabei sind Höhe und Entwicklung der Nichtbesetzungsquote in Ostdeutschland und Westdeutschland ähnlich. Quelle: Steffen Müller, Aktuelle Trends: Fachkräftemangel hat in den letzten zehn Jahren in Ost und West stark zugenommen, in: IWH, Wirtschaft im Wandel — Jg. 25 (3), 2019, 48.

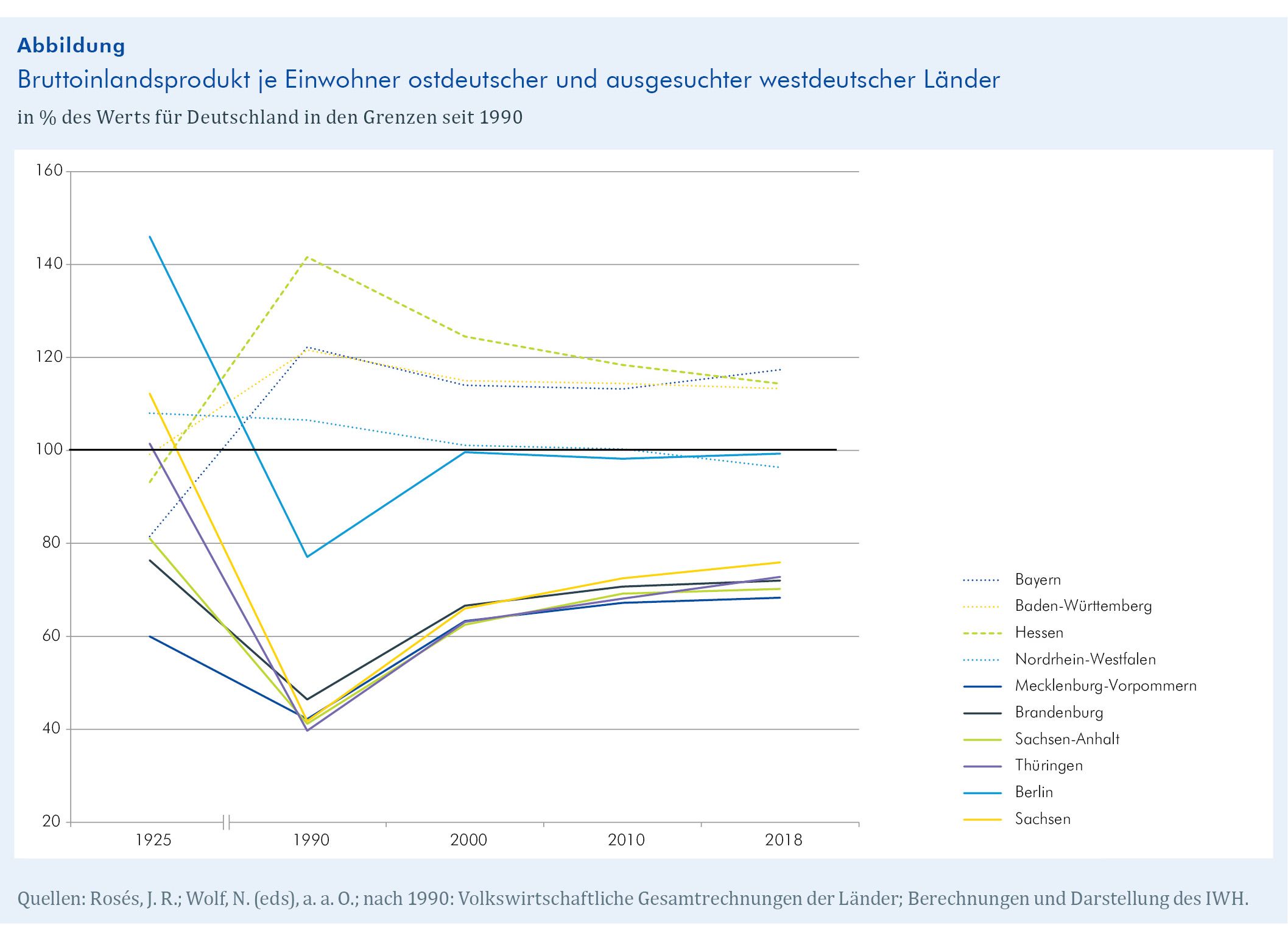

Wirtschaftskraft deutscher Regionen aus langfristiger Perspektive: In Ostdeutschland werden alte Muster langsam wieder sichtbar

Beim Vergleich der Wirtschaftskraft deutscher Regionen vor den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts zeigt sich: Aus historischer Sicht sehen manche Tendenzen, etwa der Berlin-Boom und die höhere Wachstumsdynamik in Sachsen, wie eine Normalisierung aus, die sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch fortsetzen dürfte. Quelle: Axel Lindner: Zur Wirtschaftskraft deutscher Regionen aus langfristiger Perspektive: Alte Muster werden in Ostdeutschland langsam wieder sichtbar, in: IWH, Wirtschaft im Wandel — Jg. 25 (3), 2019, 49.

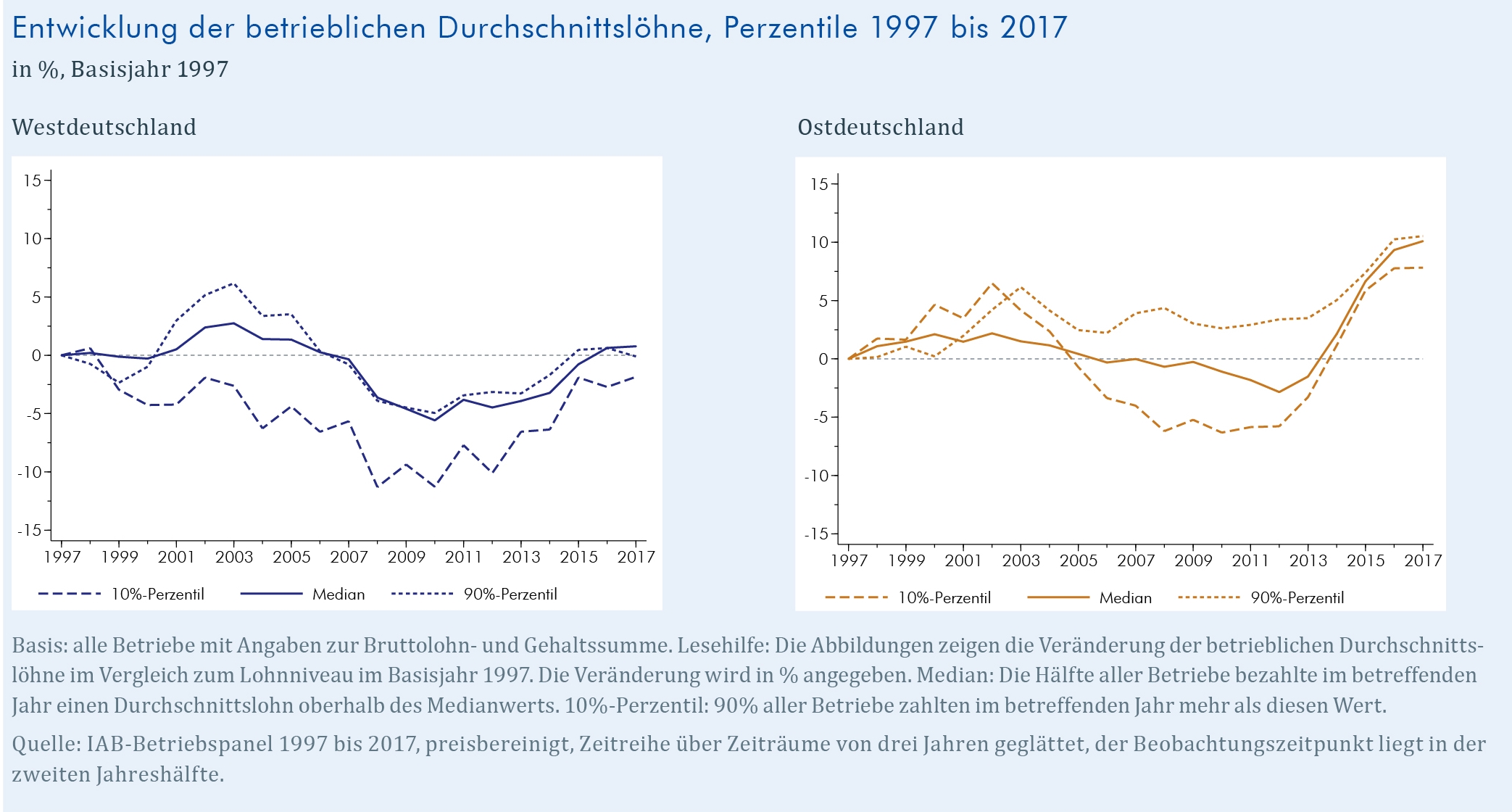

Betriebliche Lohnungleichheit wieder rückläufig

In Westdeutschland kam es in denjenigen Betrieben, die die vergleichsweise geringsten Löhne zahlen (hier 10. Perzentil), im gesamten Betrachtungszeitraum zu Lohneinbußen. Am aktuellen Rand liegen die Einbußen bei etwa 2% im Vergleich zu 1997, während die Löhne am Median leicht gestiegen sind. In Ostdeutschland verlief die Entwicklung vor allem seit 2013 deutlich positiver. Am aktuellen Rand sind im Osten für alle Perzentile deutliche Lohnzuwächse zu beobachten, am Median etwa 10%.

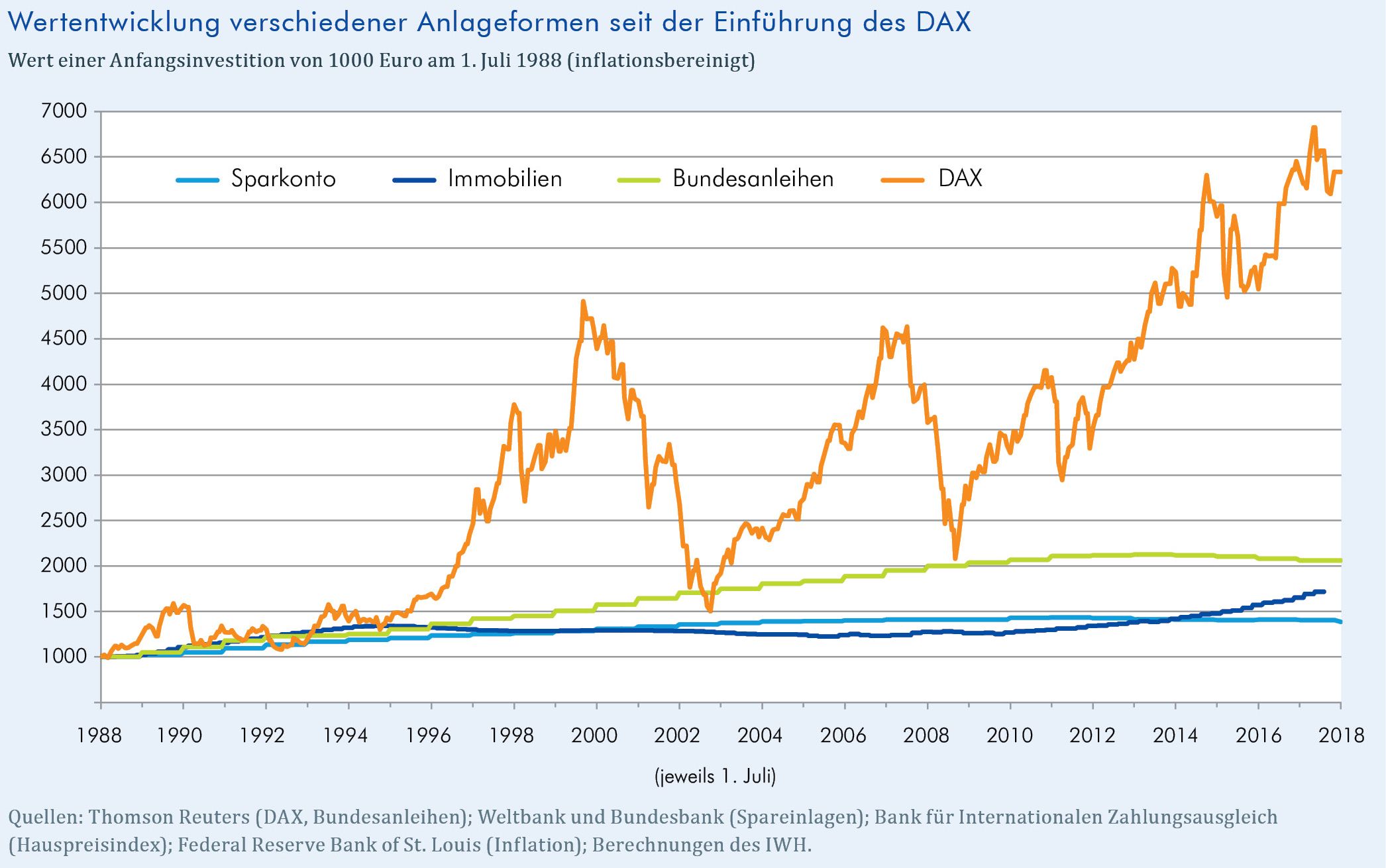

30 Jahre DAX

Ein Investment von 1000 Euro, angelegt am 1. Juli 1988, dem Eröffnungstag des DAX, wäre heute über 6000 Euro wert, hätte sich also versechsfacht. Der DAX hat demnachlangfristig alle anderen Anlage- und Sparoptionen übertroffen, die bei deutschen Haushalten üblich sind (Bundesanleihen, Wohnimmobilien, Sparkonten). Quelle: Gropp, Reint E.: Kommentar: 30 Jahre DAX, in: IWH, Wirtschaft im Wandel, Jg. 24 (3), 2018.

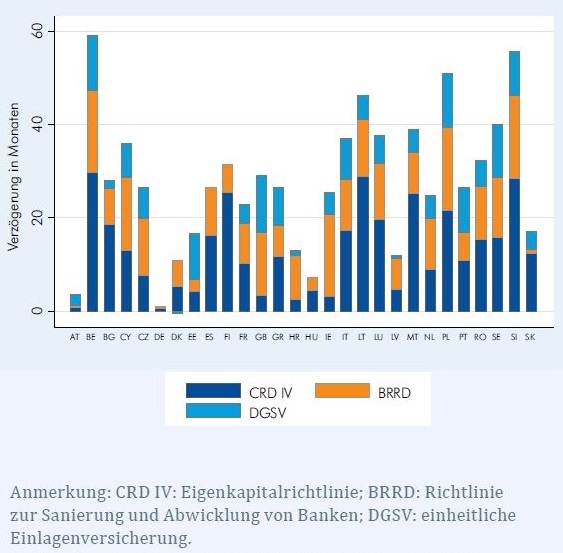

Welche Länder bremsen? Die Verzögerung der Bankenunion

Belgien, Litauen, Polen und Slowenien haben viel Zeit bis zur Umsetzung der EU-Richtlinien in nationales Recht verstreichen lassen. Deutschland und Österreich haben die Richtlinien am schnellsten übernommen. Quelle: Koetter, Michael; Krause, Thomas; Tonzer, Lena: "Welche Faktoren verzögern die Umsetzung der Bankenunion?", in: IWH, Wirtschaft im Wandel, Jg. 24 (1), 2018.

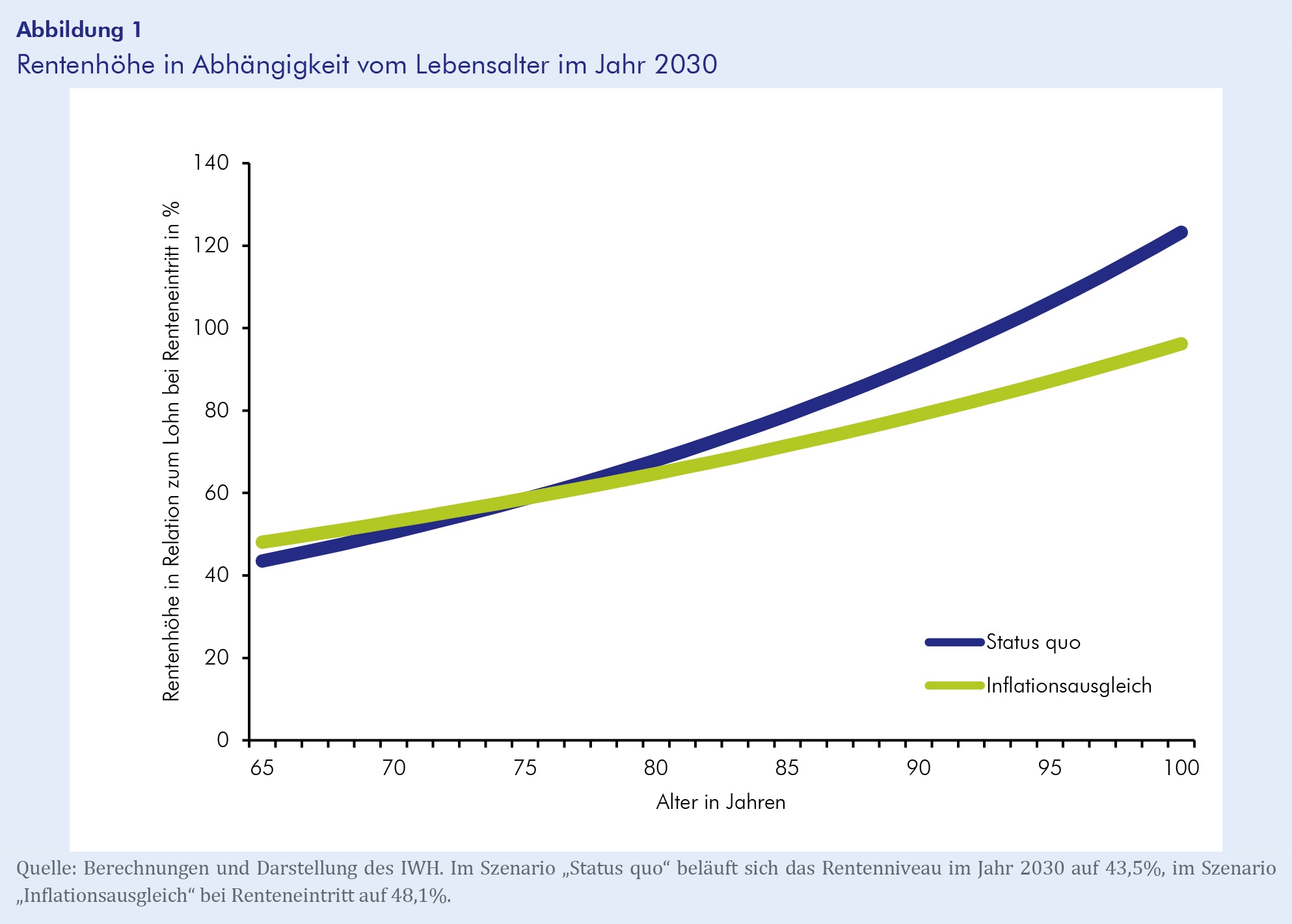

Rentenhöhe in Abhängigkeit vom Lebensalter 2030

1/3: Im Szenario "Inflationsausgleich" wird für jede Alterskohorte, die aus dem Erwerbsleben ausscheidet, das Rentenniveau bei 48,1% des zuletzt empfangenen Arbeitsentgelts fixiert und bleibt dann real konstant, die Rentenbezüge nehmen also mit der Inflationsrate zu. Die Rentenhöhe kann hierdurch stabilisiert werden. Alle zukünftigen Generationen erhalten eine vergleichbare Absicherung. Quelle: Holtemöller, Oliver; Zeddies, Götz: Zur Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenversicherungsbeitrag. IWH Online 2/2017. Halle (Saale) 2017.

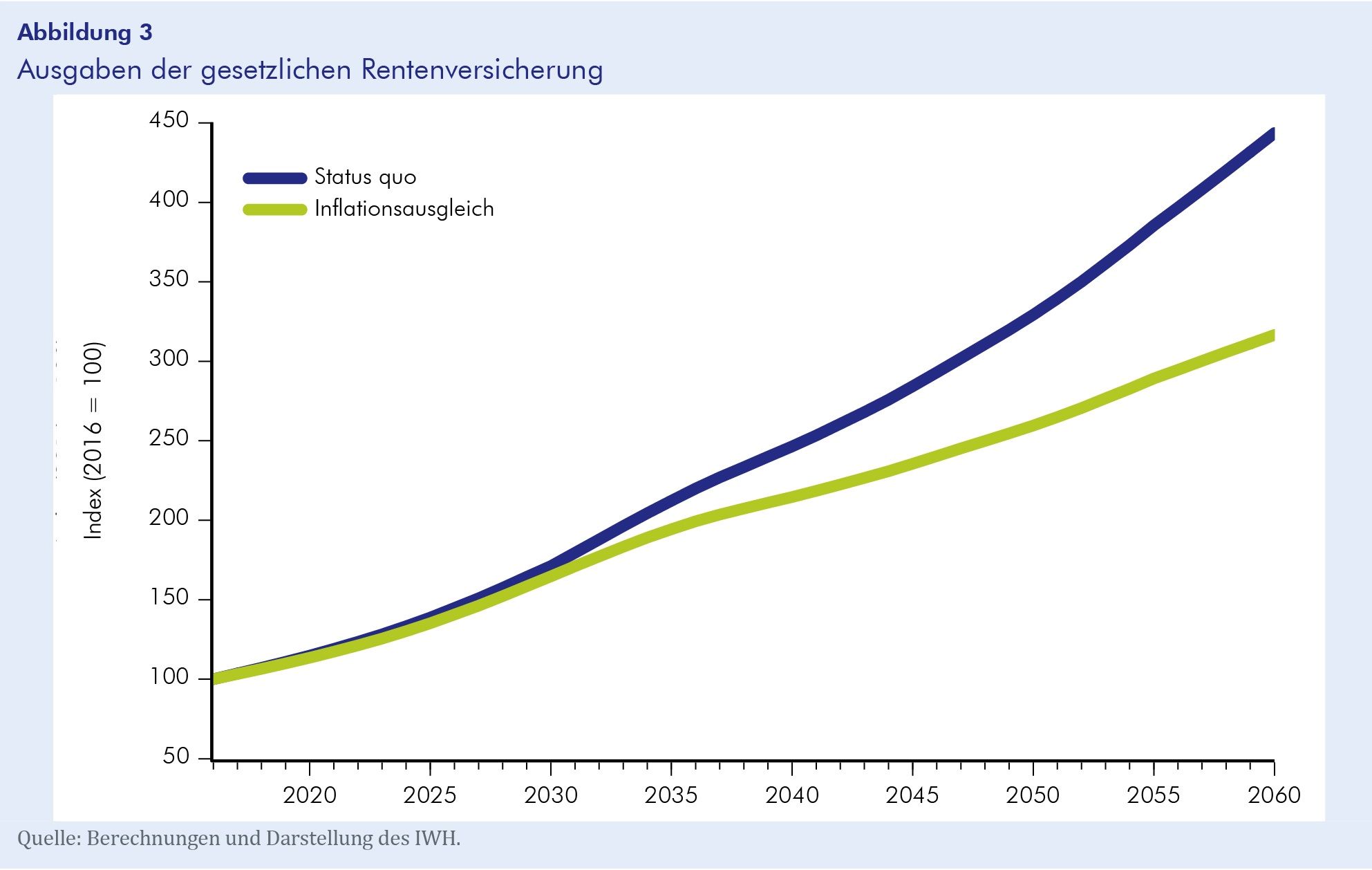

Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung

2/3: Eine Kopplung der laufenden Renten an die Verbraucherpreise kann ein Element zur Dämpfung des Ausgabenanstiegs bei der gesetzlichen Rentenversicherung infolge des demographischen Wandels sein, da die Renten nicht mehr so stark wie die Löhne steigen, sondern nur noch die Inflation ausgleichen. Quelle: Holtemöller, Oliver; Zeddies, Götz: Zur Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenversicherungsbeitrag. IWH Online 2/2017. Halle (Saale) 2017.

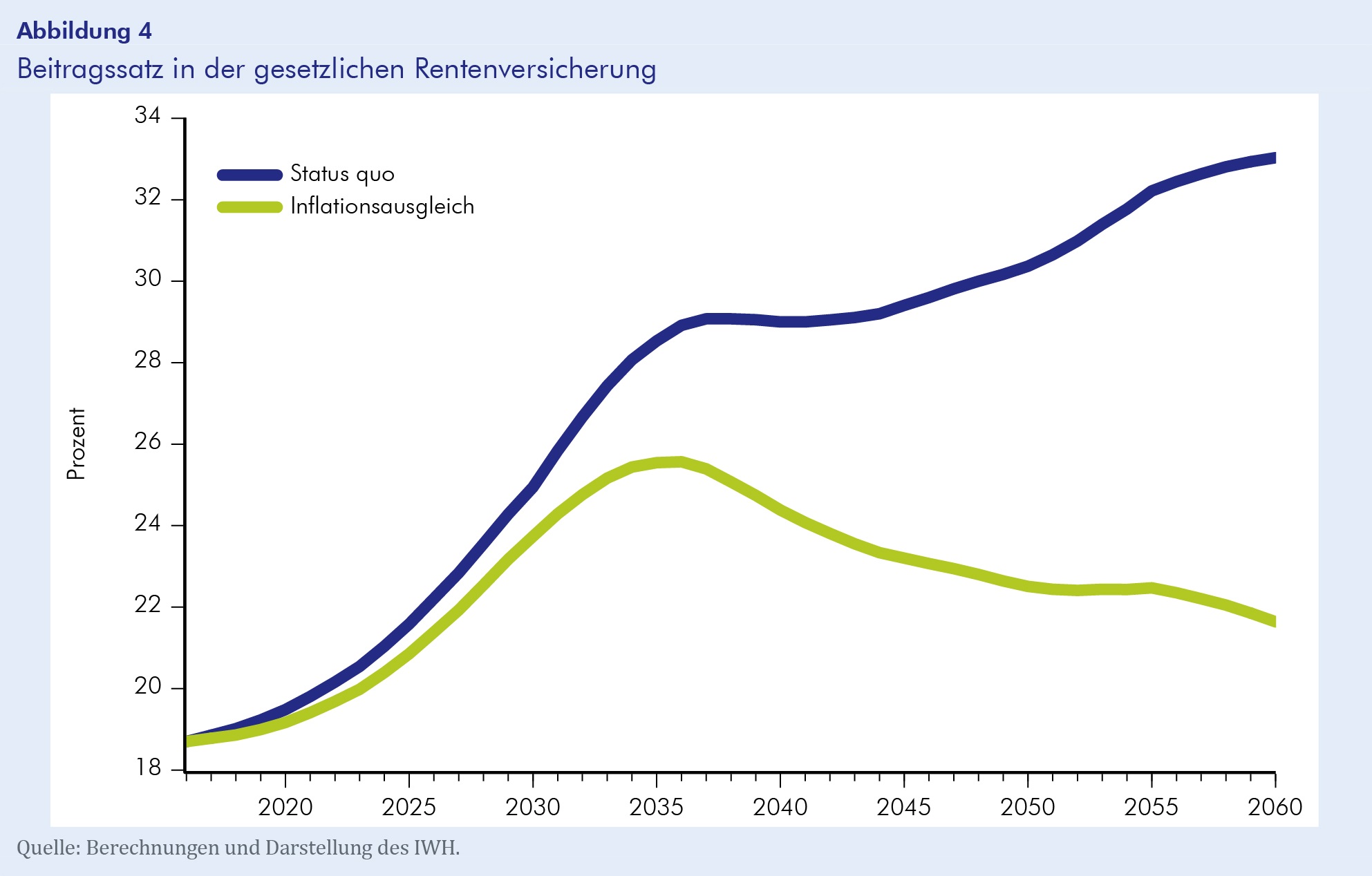

Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung

3/3: Der erforderliche Beitragssatz in der Rentenversicherung im Szenario „Inflationsausgleich“ fällt deutlich niedriger aus und sinkt ab 2035 sogar wieder, während er im Szenario „Status quo“ weiter ansteigt. Durch den Inflationsausgleich kann also ein stabiles Rentenniveau bei Renteneintritt gewährleistet und gleichzeitig eine Dämpfung der Rentenausgaben erreicht werden, wenn die Bevölkerung altert. Quelle: Holtemöller, Oliver; Zeddies, Götz: Zur Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenversicherungsbeitrag. IWH Online 2/2017. Halle (Saale) 2017.

Abbildung: Bruttoinlandsprodukt

Abbildung: Bruttoinlandsprodukt