Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2025: Geopolitischer Umbruch verschärft Krise – Strukturreformen noch dringlicher

„Die geopolitischen Spannungen und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland“, sagt Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. „Zusätzlich sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb ausgesetzt – vor allem aus China. Nicht zuletzt lasten strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften.“

Bundestag und Bundesrat haben die Finanzverfassung geändert, um öffentliche Verschuldungsspielräume zu schaffen – für Verteidigung, Klimaschutz und Infrastruktur. Unklar ist jedoch, wie die erweiterten Ausgabespielräume des Staates genutzt werden. Die Institute erwarten, dass in diesem Jahr kaum zusätzliche Mittel für Verteidigung und Investitionen abgerufen werden. Allerdings werden voraussichtlich Konsolidierungsschritte unterbleiben, die ohne die Änderung der Finanzverfassung erforderlich gewesen wären. Für das kommende Jahr rechnen die Institute mit Mehrausgaben in Höhe von rund 24 Milliarden Euro verbunden mit einem Expansionsimpuls von etwa 0,5 Prozentpunkten für das Bruttoinlandsprodukt. Von Mehrausgaben für Verteidigung und Infrastruktur profitieren eher kleine Wirtschaftsbereiche. Da diese bereits gut ausgelastet sind, könnten die Preise dort weiter steigen.

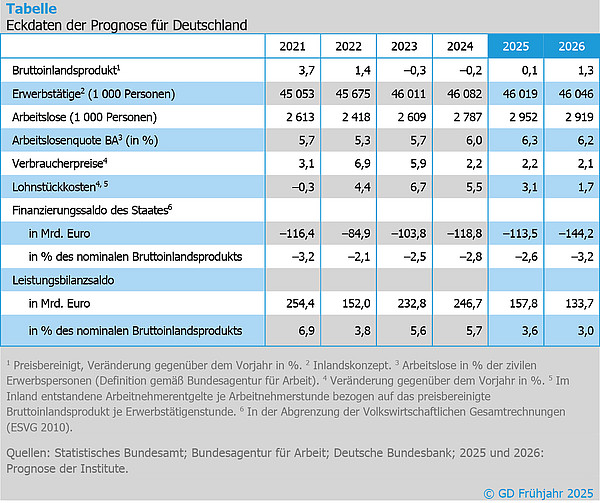

Die US-Zölle auf Aluminium-, Stahl- und Kfz-Importe dürften den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr und im kommenden Jahr um jeweils 0,1 Prozentpunkte verringern. Die weitergehenden Zölle, die am 2. April angekündigt wurden, könnten die negativen Effekte verdoppeln. Die konkreten Auswirkungen sind jedoch schwer zu quantifizieren, da im derzeitigen globalisierten Wirtschaftsgefüge Zollsätze noch nie so stark angehoben wurden.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich spürbar verschlechtert. Seit Mitte 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 20%. Das entspricht mehr als 400 000 Personen. Damit nahm die Arbeitslosenquote von 5,0% auf 6,3% zu. Der Abbau von Arbeitsplätzen findet vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und den Unternehmensdienstleistern statt. Gleichzeitig legt die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, in der Erziehung und im Gesundheitsbereich weiter zu. Für die kommenden Monate gehen die Institute davon aus, dass die Arbeitslosigkeit zunehmen wird. Erst wenn sich die wirtschaftliche Situation im Verlauf des Jahres 2026 verbessert, ist wieder von einer sinkenden Arbeitslosigkeit auszugehen.

Die Phase der Leitzinssenkungen dürfte demnächst zu Ende gehen. In den USA gefährden die höheren Zölle die Preisstabilität. Im Euroraum lässt eine expansivere Finanzpolitik die Kapitalmarktzinsen steigen, sodass der Leitzins mit 2,5% nicht mehr weit von seinem neutralen Niveau entfernt ist. Wird das fiskalische Regelwerk im Euroraum gelockert, werden die Kapitalmärkte als Kontrollinstanz für nachhaltige Staatsfinanzen wichtiger.

Deutschland leidet nicht nur unter einer Konjunkturschwäche, sondern hat vor allem Strukturprobleme. Sie lassen sich nicht durch eine bloße Erhöhung der Staatsausgaben lösen und machen potenzialstärkende Reformen umso dringlicher. So braucht etwa das Sozialsystem Anpassungen an den demographischen Wandel, damit die Lohnnebenkosten nicht weiter stark steigen.

Anlage:

Langfassung des Gutachtens

Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose: Geopolitischer Umbruch verschärft Krise – Strukturreformen noch dringlicher. Frühjahr 2025. Essen 2025.

Die Langfassung des Gutachtens ist am 10. April 2025 ab 11:30 Uhr unter www.gemeinschaftsdiagnose.de/category/gutachten/ abrufbar.

Über die Gemeinschaftsdiagnose

Die Gemeinschaftsdiagnose wird zweimal im Jahr im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Am Frühjahrsgutachten 2025 haben mitgewirkt:

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

- ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. in Kooperation mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

- Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel)

- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

- RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien Wien

Wissenschaftliche Ansprechpartner/in

Professor Dr. Torsten Schmidt

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Tel +49 201 8149 287

Torsten.Schmidt@rwi-essen.de

Dr. Geraldine Dany-Knedlik

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

Tel +49 30 89789 486

gdanyknedlik@diw.de

Professor Dr. Timo Wollmershäuser

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.

Tel +49 89 9224 1406

Wollmershaeuser@ifo.de

Professor Dr. Stefan Kooths

Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel)

Tel +49 431 8814 579 oder +49 30 2067 9664

Stefan.Kooths@ifw-kiel.de

Professor Dr. Oliver Holtemöller

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Tel +49 345 7753 800

Oliver.Holtemoeller@iwh-halle.de

Ihr Kontakt

Für Wissenschaftler/innen

Stellvertretender Präsident Abteilungsleiter

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-800 Anfrage per E-MailFür Journalistinnen/en

Leiterin Kommunikation

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-765 Anfrage per E-MailIWH-Expertenliste

Die IWH-Expertenliste bietet eine Übersicht der IWH-Forschungsthemen und der auf diesen Gebieten forschenden Wissenschaftler/innen. Die jeweiligen Experten für die dort aufgelisteten Themengebiete erreichen Sie für Anfragen wie gewohnt über die Pressestelle des IWH.

Zugehörige Publikationen

Geopolitischer Umbruch verschärft Krise – Strukturreformen noch dringlicher

in: Dienstleistungsauftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 1, 2025

Abstract

<p>Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Krise. Der Beginn des Jahres 2025 ist geprägt von erheblichen innen- aber auch außenpolitischen Veränderungen. In Deutschland ist die wirtschaftspolitische Unsicherheit angesichts des Regierungswechsels hoch. Gleichzeitig belastet die protektionistische Handelspolitik der USA die deutsche Konjunktur. Zudem hat sich mit der neuen Regierung in den USA die Sicherheitslage in Europa verschlechtert. Vor diesem Hintergrund haben Bundestag und Bundesrat die Finanzverfassung Deutschlands grundlegend geändert und weitreichende öffentliche Verschuldungsspielräume geschaffen. </p> <p>Die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland ist nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur. So sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb vor allem aus China ausgesetzt. Zudem scheint ein Teil der Produktion in der energieintensiven Industrie dauerhaft weggefallen zu sein. Eine schwindende Erwerbsbevölkerung und hoher bürokratischer Aufwand sind weitere strukturelle Schwächen, unter denen die deutsche Wirtschaft leidet. </p> <p>Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,1 % kaum mehr als stagnieren. Damit revidieren die Institute die Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten. Insbesondere im Sommerhalbjahr 2025 wird inzwischen die Dynamik aufgrund der US-Zollpolitik schwächer eingeschätzt. Damit verzögert sich die erwartete Erholung. Im weiteren Prognosezeitraum dürfte eine voraussichtlich expansive Finanzpolitik die Konjunktur beleben. Im kommenden Jahr dürfte steigt das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 %, wobei 0,3 Prozentpunkte der höheren Zahl an Arbeitstagen zu verdanken sind. Damit ist die Rate gegenüber der Herbstprognose unverändert, das Niveau der Wirtschaftsleistung ist aber 0,8 % niedriger.</p>