Finanzsysteme: Die Anatomie der Marktwirtschaft

Wie ist das Finanzsystem aufgebaut, wie funktioniert es, wie hält man es fit und wie kann ein bisschen Schokolade Gutes tun?

Dossier

Auf den Punkt

Insofern Sach- und Humankapital den Körper des „modernen“ Kapitalismus symbolisieren, so versinnbildlicht Geld das Blut, welches diesen Organismus mit Nährstoffen versorgt. Es fließt vom Herzen zu den einzelnen Organen, die wiederum ihre Tätigkeiten aufnehmen: Das Gehirn denkt sich einen Plan aus, die Beine absolvieren einen 100-Meter-Sprint, die Finger spielen ein Präludium von Bach oder das ganze System schreibt den Code für ein Computerspiel. In diesem Bild stellen Finanzinstitute und Geldmärkte die Arterien und Venen dar. Sie bilden die Infrastruktur, um dem Gewebe Ressourcen wie Sauerstoff zuzuleiten, und sie transportieren verbrauchte Mittel zurück zum Herzen. Dort startet der Kreislauf dann von Neuem. Die Abteilung Finanzmärkte am IWH trägt dazu bei, unser Verständnis für den Aufbau dieses komplexen finanzwirtschaftlichen Ökosystems und der Wechselwirkungen seiner Bestandteile zu verbessern.

Unsere Experten

Stellvertretender Präsident Abteilungsleiter

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-727 Anfrage per E-Mail

Präsident

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-700 Anfrage per E-MailAlle Experten, Pressemitteilungen, Publikationen und Veranstaltungen zum Thema „Finanzstabilität“

Das Hauptziel besteht darin, die kausalen Mechanismen zu identifizieren, die hinter den Finanzströmen zwischen Verbrauchern, Unternehmen und Investoren stehen, sei es in Reaktion auf neue europäische Regulationen wie Eigenkapitalanforderungen (Gropp et al., 2019) oder Bankenabgabe (Bremus et al., 2020), Bereitstellung von Notfallliquidität durch Zentralbanken im Ausland (Kick et al., 2020) oder makroökonomische Schocks (Lambert et al., 2019, Koetter et al., 2020). Ferner geht es darum, Auswirkungen auf die Finanzstabilität (Bosma et al., 2019) und somit die Wohlfahrt (Gropp et al., 2020) aufzuzeigen sowie Regierungen und Regulierungsbehörden Instrumente an die Hand zu geben, um auf diese zu reagieren, beispielsweise im Rahmen von Konsultationsprozessen regulatorischer Institutionen (Koetter und Tonzer 2018, 2020). Unsere in unabhängigen Studien gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es nicht nur, rückblickend frühere politische Maßnahmen kritisch zu bewerten, sie schaffen es ebenso, eine evidenzbasierte Politikberatung zur Bewältigung wirtschaftlicher und letztendlich gesellschaftlicher Herausforderungen zu entwickeln.

Sind Zentralbanken Geldquellen oder ein Schutz gegen giftige Risikofluten?

Wenn Geld für das Wirtschaftssystem so entscheidend ist wie das Blut für unseren Nährstoffkreislauf, dann stellt sich die Frage, woher es kommt. Die Antwort darauf sind Zentralbanken, denen das Monopol zur Bereitstellung gesetzlicher Zahlungsmittel obliegt. Nur sie können Finanzmittel schaffen oder aus dem Verkehr ziehen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die richtige Menge an Geldmitteln in der Wirtschaft zirkuliert. Damit stimulieren und erleichtern sie den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Gleichzeitig stabilisieren sie durch eine sinnvolle Geldpolitik die Preise.

Für die Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgabe bedarf es wissenschaftlicher Methoden zur Identifikation von Ursachen und Wirkungen sowie der Unterscheidung zwischen erkannten Mechanismen und scheinbaren Korrelationen. Die Aufgabe der Finanzökonomen besteht darin, wissenschaftliche Instrumente in Form von theoretischen Modellen und empirischen Analysen zu entwickeln und auf Daten anzuwenden. Mit diesen unterstützen sie wiederum politische Entscheidungsträger bei ihrer Entscheidungsfindung. Unsere Aufgabe ist es daher, Fakten mit so genannten positiven Wirtschaftsanalysen zu generieren. Die daraus resultierenden Ergebnisse können dann die Grundlage für normative Analysen zur Bewertung der Wirtschaftspolitik sein und damit eine von Werturteilen abhängige Einschätzung.

In diesem Zusammenhang kommen zwei Merkmale von Zentralbanken zur Geltung, die für unsere Forschung in der Abteilung Finanzmärkte des IWH von besonderer Bedeutung sind. Erstens: Trotz der direkten Auswirkungen der Entscheidungen der Zentralbanken auf das Leben eines jeden Einzelnen von uns werden ihre Führungskräfte nicht gewählt, sondern ernannt. Zentralbanken sind damit nicht direkt von den Wählern legitimiert. Dies sorgt häufig für Spannungen und den Vorwurf, dass „Bürokraten“ über unsere finanziellen Angelegenheiten bestimmen (Eichler et al., 2018; Delis et al., 2020). Zweitens: Deutschland betreibt keine eigene nationale Geldpolitik. Um die wirtschaftliche Integration eines europäischen Binnenmarkts zu fördern, haben wir am 1. Januar 2002 eine Gemeinschaftswährung eingeführt. Heute bilden 20 europäische Staaten eine Europäische Währungsunion (EWU), deren nationale Währungen durch den Euro ersetzt wurden. Damit sind etwa 340 Millionen Menschen nicht länger einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Sie können sich an günstigeren grenzüberschreitenden Finanztransaktionen erfreuen sowie mit weniger wirtschaftlichen Reibungsverlusten reisen und Handel betreiben.

Die Gemeinschaftswährung mit all ihren Vorteilen bedeutet aber auch, dass die Geldpolitik vom Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) für die gesamte EWU und nicht für jedes Land einzeln vorgegeben wird. Das stellt die Europäische Zentralbank (EZB) oft vor große Herausforderungen. Schließlich unterscheiden sich die Mitgliedsstaaten hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen oft stark, zum Beispiel, weil nicht alle europäischen Regeln immer sofort in nationales Recht umgesetzt werden. Die verzögerte Vervollständigung der Europäischen Bankenunion (Koetter et al., 2019; Grothe et al., 2019) führt somit zu unterschiedlichen Reaktionen auf Maßnahmen der EZB wie zum Beispiel die gegenwärtigen Aufkaufprogramme zur Milderung adverser wirtschaftlicher Schocks. Die damit verbundenen Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung politischer Zielsetzungen zeigen sich deutlich im Zuge der Staatsschuldenkrise, die Griechenland, Irland, Portugal, Italien und Spanien ab dem Jahr 2010 heimsuchte.

Eine besonders umstrittene Reaktion der EZB zur Bekämpfung der stark gestiegenen Risikoprämien war der Ankauf von notleidenden Staatsanleihen an den Sekundärmärkten. Zu den ersten Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten (so genannte „Asset-Purchase-Programme“, APP) gehörte das Programm für die Wertpapiermärkte („Securities-Markets-Programme“, SMP), das zwischen dem 10. Mai 2010 und dem 29. Februar 2012 Staatsanleihen der fünf ins Schlingern geratenen EWU-Mitglieder aufkaufte — und das in einer Größenordnung von 218 Milliarden Euro.

Diese Strategie, um den Druck auf Finanzmärkte und -institutionen zu mildern, stellte einen Paradigmenwechsel in der Politik der EZB dar und zog heftige Kritik nach sich. Die Hauptsorge bestand darin, dass der Kauf von Staatsanleihen eine verdeckte Refinanzierung der Regierungen durch die EZB darstellen würde. Dies könne die Gefahr einer künftigen mangelnden Haushaltsdisziplin der notleidenden Mitgliedstaaten bergen. Es wurde befürchtet, dass zu leichte Refinanzierungsbedingungen die Risikobereitschaft erhöhen und die unerwünschte gegenseitige Abhängigkeit der nationalen Regierungen und ihrer jeweiligen Banken verstärken würden, wenn sie zu viele Staatsanleihen in ihren Bilanzen hielten.

Die Abteilung Finanzmärkte am IWH führt diesbezüglich eine Reihe von Forschungsprojekten durch, welche die Richtlinien von Programmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems, wie dem APP, beurteilen. In einem speziellen Projekt wurden Forschungsnetzwerke mit der EZB und der Deutschen Bundesbank aufgebaut, um zu untersuchen, ob das SMP tatsächlich nachteilige Auswirkungen hatte und ob es bei dieser unkonventionellen Politik auch positive Effekte gab — wie zum Beispiel eine Lockerung der Kreditbedingungen und eine Förderung der Wirtschaftstätigkeit (Koetter, 2020; Antoni et al., 2019).

Unsere Aufgabe als Wissenschaftler besteht darin, Fakten bereitzustellen. Daher haben wir im Rahmen des SMP als Erste detaillierte Daten zu jeder Transaktion jedes Wertpapiers durch die EZB gesammelt und mit Daten auf Wertpapierebene über den Bestand sämtlicher Anleihen und Aktien aller deutschen Banken in den fünf Jahren vor und nach dem SMP-Programm verknüpft.

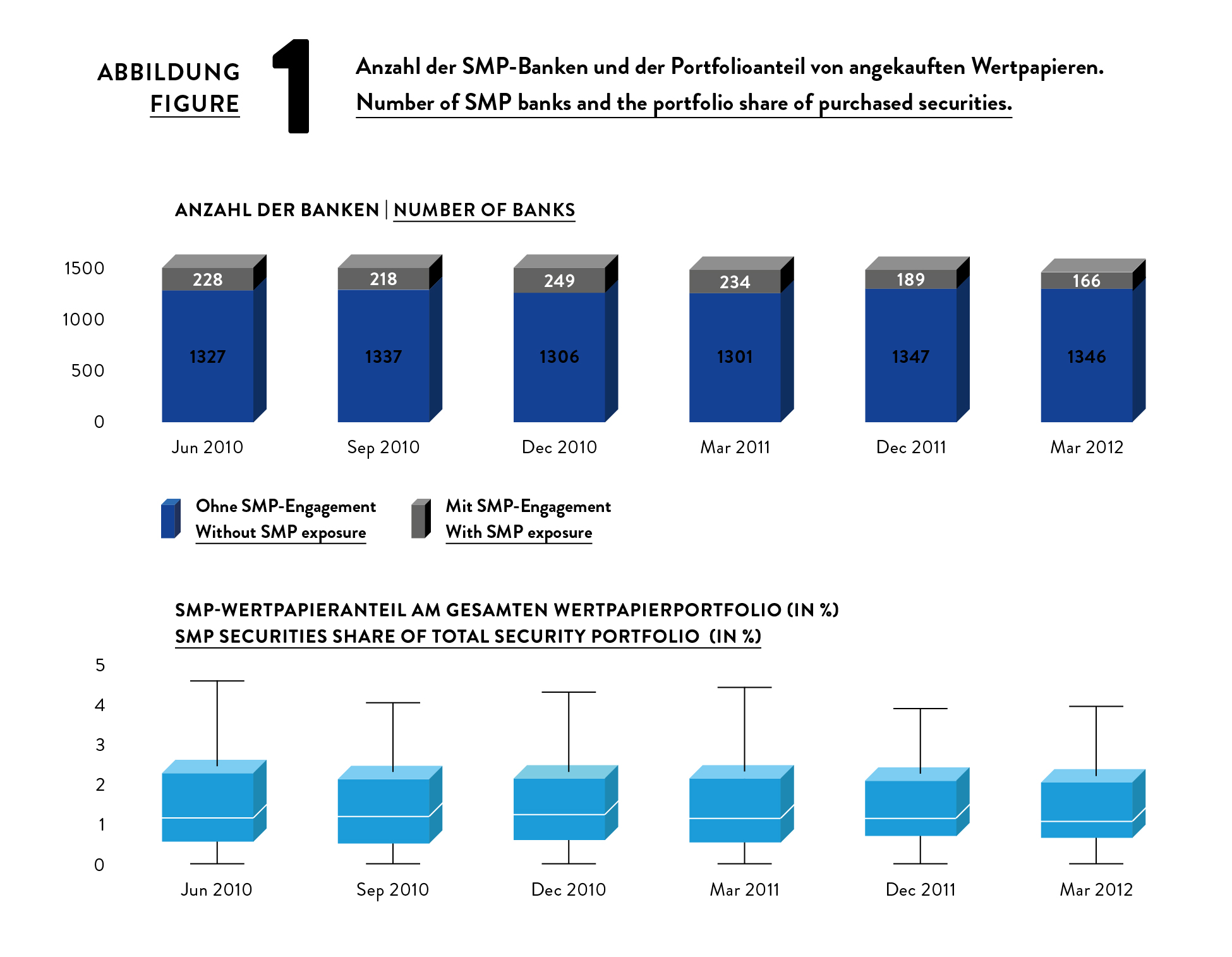

Abbildung 1 zeigt, dass rund ein Sechstel aller deutschen Regionalbanken von diesem ersten Aufkaufprogramm der EZB betroffen waren. Sie hielten mindestens ein Wertpapier, das im Rahmen des SMP angekauft wurde. Die geringen Nennwert-Anteile von SMP-Wertpapieren an den gesamten Wertpapierportfolios der Banken, wie im unteren Teil der Abbildung dargestellt, legen nahe, dass eine Antizipation des APP unwahrscheinlich war.

Mit Hilfe dieser „Big Data“-Übung konnten wir prüfen, ob das APP der EZB dazu geführt hat, dass sich Banken mit Zugang zum Programm anders verhielten als Banken, die nicht über die zusätzliche Möglichkeit einer günstigen Refinanzierung durch die EZB verfügten. Umfassende Bankdaten werden vierteljährlich der Deutschen Bundesbank gemeldet. Aus ihnen geht hervor, dass die zum Teil unterschiedlichen dramatischen Bedenken kaum begründet waren.

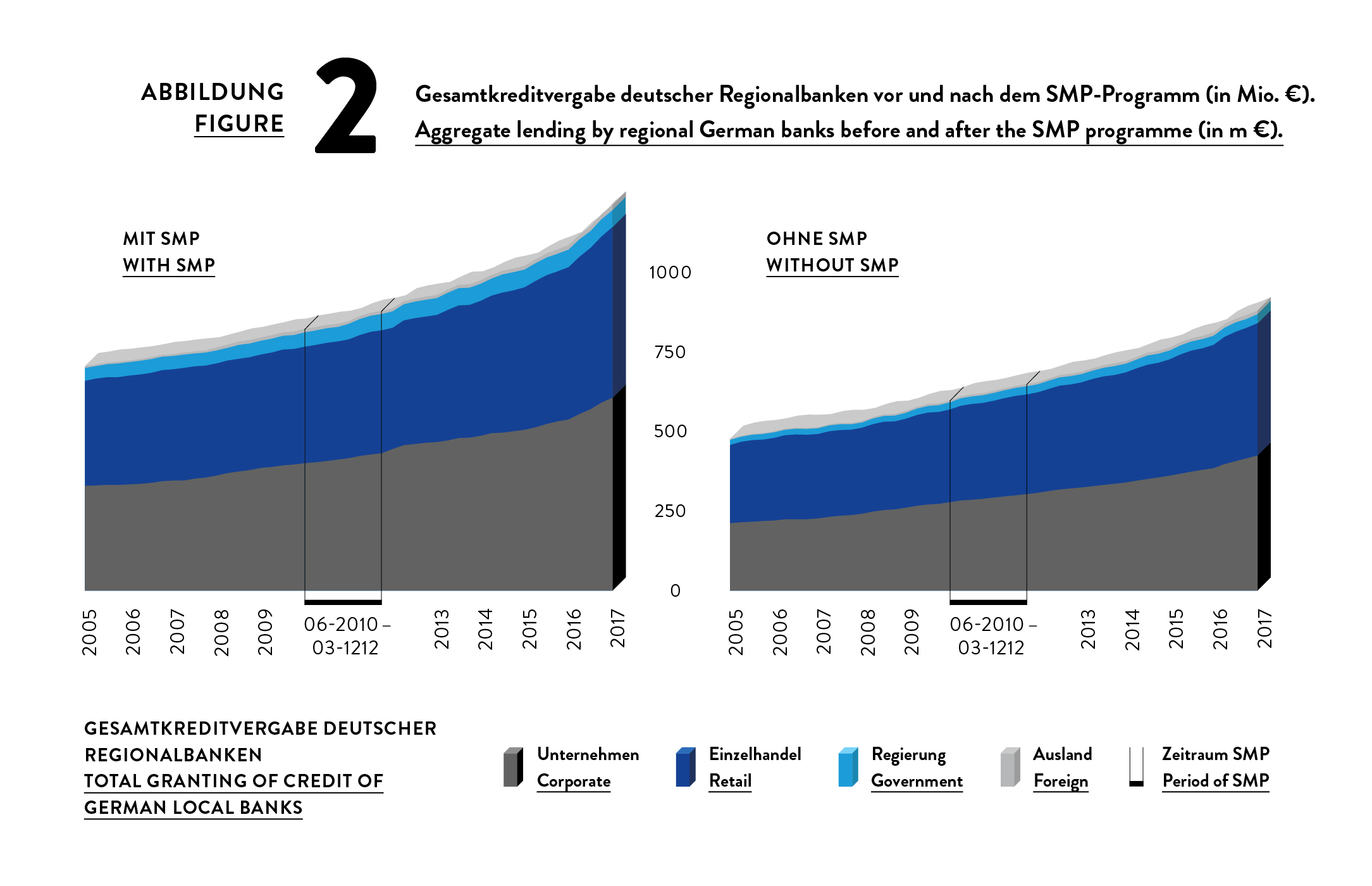

Abbildung 2 zeigt, dass deutsche Banken mit SMP-Zugang (linkes Diagramm) ein deutlich schnelleres Kreditwachstum in den fünf Jahren nach dem SMP im Vergleich zu Banken ohne Zugang (rechtes Diagramm) an den Tag legen, nämlich im Durchschnitt um 4%. Diese Erkenntnis gilt insbesondere für Regionalbanken, die Geschäftskredite an ihre überwiegend kleinen und mittleren Unternehmenskunden ausweiteten, aber gleichzeitig weniger Hypothekenkredite vergaben. Die derartig geänderte Zusammensetzung des Kreditportfolios schwächt Bedenken ab, wonach eine stark gelockerte Geldpolitik die Immobilienpreise in die Höhe treiben würde. Gleichzeitig konnte kein signifikant geändertes Risikoverhalten nachgewiesen werden.

Im Gegensatz zu den teils sehr heftigen politischen und bisweilen gar populistischen Debatten liefern die empirischen Fakten somit keine Hinweise darauf, dass die EZB-„Bürokraten“ die Finanzsysteme der stabilen Mitglieder ins Chaos gestürzt hätten. Das Ergebnis unterstreicht die Bedeutung unabhängiger, wissenschaftlich fundierter Untersuchungen, die in internationalen, von Experten begutachteten Publikationen bestätigt werden. Nur durch den Einsatz strenger wissenschaftlicher Standards können wir unparteiisch positive Argumente für eine kontroverse, gleichwohl informierte und differenziertere normative Diskussion liefern.

Sind gewählte Vertreter die besseren Hüter der Finanzsysteme?

Dennoch bleibt die Frage: Sollten wir besser unsere gewählten Vertreter mit der Überwachung des Währungs- und Finanzsystems betrauen? Wohl eher nicht! Es gibt viele gute Gründe, weshalb die meisten Marktwirtschaften die Unabhängigkeit der Geldpolitiker von Politikern und politischen Zyklen höher bewerten als die Verpflichtung zu einer bestimmten Geldpolitik durch Wahlen. Die empirische Evidenz zeigt recht deutlich, dass ein direkter politischer Einfluss auf das Banken- und Finanzsystem in der Regel zu ineffizienten Ergebnissen führt: Kreditvergabe an kommunale Verwaltungen über den Wahlzyklus (Koetter und Popov, 2020); die Verhinderung von dringend erforderlichen Konsolidierungen in Märkten mit zu vielen Banken, die unter schwacher Rentabilität leiden (Koetter et al., 2018; Gropp et al., 2020); zusätzliche Risikobereitschaft durch implizite Rettungsgarantien oder die Erhöhung des systemischen Risikos im Bankgeschäft durch eine Begrenzung der Bänkerboni sind nur einige dieser Ergebnisse (Colonnello et al., 2018).

Eine wichtige Erkenntnis unserer wissenschaftlichen Untersuchungen ist jedoch auch, dass die Ökonomie eine Sozialwissenschaft ist, welche eben nicht über Laborversuche wie in den Naturwissenschaften zum Erkenntnisgewinn verfügen kann. Vielmehr stützen sich unsere Schlussfolgerungen auf Annahmen und Modelle, welche eine Vereinfachung der Realität darstellen. Diese Vereinfachungen sind notwendig, um Mechanismen und Lösungen eindeutig zu isolieren. Die Abstraktion von der Realität hat jedoch unweigerlich zur Folge, dass wir mit ziemlicher Sicherheit bestimmte wichtige Aspekte vernachlässigen, wie zum Beispiel die Vorliebe von Menschen für nicht-finanzielle Nutzenfaktoren wie Kunst, Kultur, Sport, Wetter oder Schokolade (zumindest für mich ein unbezahlbares Gut). Die Unfähigkeit, jeden einzelnen Aspekt des Nutzens für die Menschen abzubilden, bedeutet jedoch nicht, dass die Wirtschaftswissenschaften diese ignorieren! Es bedeutet lediglich, dass wir der Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse eine klare Dokumentation der Annahmen an die Seite stellen und zunehmend die Möglichkeit zur Replikation empirischer Ergebnisse bieten.

Wie halten wir unser Finanzsystem fit?

Was ist also „richtig“? Sollen nicht gewählte Bürokraten, gewählte Politiker oder freie Märkte unser Finanzsystem beherrschen? Die unkomfortable Wahrheit ist, dass es in einem inhärent komplexen System mit multidimensionalen Herausforderungen keine einfachen Lösungen gibt. Um beim Bild des menschlichen Körpers und des nicht messbaren Nutzens zu bleiben: Ein wenig Schokolade macht glücklich und ist gesund. Aber zu viel Schokolade kann eine zu hohe Zucker- und Fettaufnahme und damit Arterienverstopfung bewirken – es kommt also darauf an!

Dennoch können Finanzökonomen nachvollziehbare Argumente liefern, die dabei helfen, Systemherausforderungen zu erkennen. Sie können Einschätzungen zu Kosten und Nutzen erstellen, wobei sie sich über die Grenzen ihrer Annahmen und Modelle im Klaren sein müssen. Entscheidungsträger können dann sowohl modellierte als auch nicht modellierte Faktoren verantwortungsbewusst und unabhängig von den ihnen innewohnenden Grenzen in Betracht ziehen, um notwendige Entscheidungen mit der unvermeidlichen Unsicherheit zu treffen. Um einen steten Informationsaustausch zu gewährleisten, führen wir daher regelmäßig Veranstaltungen mit Entscheidungsträgern sowie wissenschaftliche Konferenzen mit internationaler Reichweite durch.

So können – und sollten – Finanzökonomen nicht die Verantwortung für die Ermessensentscheidungen übernehmen. Diese sind das Vorrecht gewählter Vertreter oder auch ernannter Bürokraten. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, möglichst klare Aussagen über die Folgen dieser Entscheidungen zu treffen, aber auch über die Grenzen, denen sie unterliegen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftswissenschaftlern, Datenexperten, politischen Entscheidungsträgern und Statististikämtern ist dabei von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig ist es ebenso entscheidend, unser verfassungsmäßiges Recht auf unabhängige Forschung zu wahren.

Als Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft und Wissenschaftler ist es unsere Pflicht und unser Privileg, dieses Recht zu verteidigen und unseren Teil dazu beizutragen, das Finanzsystem fit und gesund zu halten.

Publikationen zum Thema „Finanzstabilität“

Preisverzerrungen Fehlanzeige – Keine Hinweise für Effekte der Bankenrettung in den USA

in: Wirtschaft im Wandel, Nr. 4, 2016

Abstract

Im Zuge der Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 rückte die Kontroverse um staatliche Notrettungsprogramme für den Bankensektor verstärkt ins Blickfeld. Diese Programme haben das Ziel, den Finanzsektor und somit auch realwirtschaftliche Entwicklungen zu stabilisieren. Dem stehen die finanziellen Kosten zu Lasten des Steuerzahlers, erhöhte Risikoübernahmen durch den Staat sowie mögliche verzerrende Wirkungen auf die Marktstruktur gegenüber. Dieser Artikel diskutiert mögliche Preisverzerrungen durch das Troubled Asset Relief Program (TARP) in den USA aus dem Jahr 2008 vor dem Hintergrund eines aktuellen Forschungsbeitrags, der die langfristigen indirekten Effekte des Programms innerhalb der Gruppe der nicht unterstützten Banken untersucht. Hierbei zeigen sich keine Hinweise dafür, dass das Programm zur Bankenrettung zu nachhaltigen Unterschieden im Bankenwettbewerb nach 2010 geführt hat. Die Zinsmargen von Banken mit einer höheren Rettungswahrscheinlichkeit stiegen nur in der direkten Folgezeit von TARP, d. h. im Jahr 2010 an. Ein signifikanter Anstieg des Kredit- und Depotwachstum der Banken für den Zeitraum von 2010 bis 2013 kann nicht verzeichnet werden.

IWH-Präsident: Warum der Finanzplatz London erhalten bleibt. Drei Argumente.

in: Einzelveröffentlichungen, 2016

Abstract

„Der Finanzplatz London wird trotz Brexit seine dominante Position in Europa behalten. Das hat zum einen die Einführung des Euro gelehrt, liegt aber auch an den maßgeblichen Standortfaktoren Londons: der Größe der Stadt, der regulatorischen Umgebung und dem Humankapital“, so Professor Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

Aktuelle Trends: Turbulenzen an den Finanzmärkten vor und nach dem Brexit-Referendum

in: Wirtschaft im Wandel, Nr. 3, 2016

Abstract

Das Votum der britischen Bevölkerung, den EU-Verbund verlassen zu wollen, hat zu Turbulenzen auf den Finanzmärkten geführt. Bereits vor dem Referendum am 23. Juni 2016 war ein starker Rückgang der Kurse britischer Bankaktien zu beobachten, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Brexits in den Umfragen über 50% stieg, verbunden mit einer Abwertung des britischen Pfunds gegenüber den meisten anderen wichtigen Währungen einschließlich des Euro.

Brexit (Probability) and Effects on Financial Market Stability

in: IWH Online, Nr. 5, 2016

Abstract

On 23 June 2016, there will be a referendum in the United Kingdom (UK) on the stay of the country in the European Union (EU). Based on recent poll data, the share of supporters and opponents of an exit varies around 50%. Opponents of the UK breaking up with Brussels („Brexit“) refer to high costs in terms of stagnating economic growth if the UK leaves the EU. The risk of reduced trade, declining foreign direct investment, and a lower degree of financial market integration is high following an exit of the “single market”.

Kommentar: Die EZB tut, was sie kann – nun ist die Politik gefordert

in: Wirtschaft im Wandel, Nr. 2, 2016

Abstract

Der Euroraum verharrt in einer tiefen, vierfachen Krise. Die erste ist eine Wachstumskrise. Im Euroraum liegt die wirtschaftliche Leistung immer noch unterhalb des Niveaus von vor der Finanzkrise 2008. Zudem leidet der Euroraum weiterhin unter hoher Arbeitslosigkeit und zu niedriger Inflation. Der Euroraum leidet außerdem unter einem zu geringen Produktivitätswachstum, vor allem bei den Dienstleistungen. Es fehlt hier an Innovationsdynamik und Investitionen.