Im Fokus: Industrielle Kerne in Ostdeutschland und wie es dort heute aussieht – Das Beispiel des Chemiestandorts Schkopau

Der Beitrag untersucht, wie es um den industriellen Kern des Chemiestandorts Schkopau in Sachsen-Anhalt, der eng mit dem Namen Buna verbunden ist, mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Herstellung der Deutschen Einheit bestellt ist. Anders als in Bitterfeld-Wolfen, wo eine Privatisierung der großen Chemiekombinate nicht zustande kam und stattdessen eine fragmentierte Landschaft kleiner und mittelgroßer Chemie- und anderer Produktions- und Dienstleistungsfirmen entstand, gelang fast fünf Jahre nach dem Übergang zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen ein Verkauf des ehemaligen Stammbetriebs des Kombinats VEB Chemische Werke Buna sowie der Sächsischen Olefinwerke in Böhlen und von Teilen des Leuna-Werkes an den US-amerikanischen Investor The Dow Chemical Company, allerdings unter Inkaufnahme einer starken Reduzierung der Beschäftigtenzahl und mit sehr hohen Subventionen. Der industrielle Kern konnte dadurch erhalten werden. Die intra- und überregionale stoffliche Vernetzung ermöglicht eine moderne und flexible Rohstoffversorgung. Gleichwohl ist der mitteldeutsche Chemiestandort wie andere in Deutschland und Europa in seiner Wettbewerbsfähigkeit durch kostengünstige Produktionen in den USA, in Asien und im arabischen Raum herausgefordert.

04. Oktober 2016

Mit diesem Beitrag wird eine Artikelserie über ausgewählte industrielle Kerne in Ostdeutschland und ihre Entwicklung nach der deutschen Vereinigung fortgesetzt. Bei den industriellen Kernen handelte es sich um frühere volkseigene Betriebe, für die sich in den frühen 1990er Jahren auf kurze Sicht kein Investor fand. Im Zuge des Aufbaus Ost versuchte die Politik, solche industriellen Kerne zu erhalten, um eine weitgehende Deindustrialisierung der betreffenden Regionen zu vermeiden. Mehr als 25 Jahre nach der Herstellung der Deutschen Einheit kann die Frage gestellt werden, wie sich diese Kerne entwickelt haben, ob die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, die auch heute und in Zukunft günstige Entwicklungsperspektiven in einer globalisierten Wirtschaft bieten. Anlass für diese Serie sind nicht zuletzt neuere empirische Arbeiten über die Langfristfolgen der Industrialisierung. Für den wirtschaftlichen Erfolg ist aus regionalökonomischer Perspektive nicht nur eine moderne Sachkapitalausstattung von Bedeutung, auf die die wirtschaftspolitische Unterstützung lange Zeit besonders fokussiert war. Vielmehr sind es auch ein gut qualifizierter Fachkräftepool und eine Unternehmenslandschaft im Umfeld, die Verbindungen zum Kern aufweist und zugleich diversifiziert ist. Positiv zu Buche schlägt ferner, wenn im Unternehmen, das den Kern bildet, auch strategische Funktionen, etwa eigene Forschung und Entwicklung, ansässig sind.

Der vorliegende Beitrag widmet sich dem Chemiestandort Schkopau in Sachsen-Anhalt, der auch unter dem Namen der Buna-Werke bekannt ist. Er ist Bestandteil eines stofflichen Verbundes (Olefinverbund) mit weiteren Standorten in Böhlen (Sachsen), Leuna und Teutschenthal (beide Sachsen-Anhalt). Der Artikel befasst sich mit

- den historischen Wurzeln des Standorts,

- der Modernisierung der Produktionsanlagen,

- der Beschäftigungssituation,

- der regionalen Umgebung und dem überregionalen Status des Unternehmens sowie den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Historische Wurzeln des Standorts

Die chemische Produktion am Standort Schkopau geht zurück auf die Errichtung eines Werkes zur Herstellung von synthetischem Kautschuk in den Jahren 1936/1937 durch die damalige I.G. Farbenindustrie AG. Die Errichtung des Werkes in der Zeit des Nationalsozialismus war rüstungswirtschaftlich motiviert. Die Wahl fiel auf Schkopau, weil es unter anderem Synergien zum Chemiestandort Leuna ermöglichte. Das Werk in Schkopau firmierte als Buna Werke GmbH Schkopau und war ein Tochterunternehmen der Ammoniakwerk Merseburg GmbH.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Buna-Werke in eine sowjetische Aktiengesellschaft überführt, einzelne Anlagen demontiert, und aus der laufenden Produktion mussten Reparationsleistungen erbracht werden. Im Jahr 1954 wurde das Werk in das Volkseigentum der DDR überführt. Wirtschaftshistoriker verweisen auf die produktivitätsmindernden Folgen der Teilung Deutschlands für den mitteldeutschen Chemiestandort: Es mussten eigene Kapazitäten für den Anlagenbau, der zuvor in Mitteldeutschland nicht existierte, sowie für Reparaturen errichtet werden. Auch die Rohstoffbasis musste an die Bedingungen der Teilung angepasst werden. Dies bedeutete, weiter auf die veraltete Kohlechemie zu setzen. Im Jahr 1958 beschloss die zentrale Planungsbehörde der DDR ein so genanntes Chemieprogramm, das einerseits die Chemieproduktion auf Erdölbasis einführen und andererseits auch die veraltete Kohlechemie fortführen sollte. Das Programm und ein Folgeprogramm führten also nicht zum kompletten Umstieg auf petrochemische Anlagen. Aufgrund begrenzter Erdölimportmöglichkeiten und mangelnder Investitionskraft mussten Anlagen der Kohlechemie weiter genutzt werden, mit fatalen Folgen für die Umwelt. Ferner führten zu kleine Anlagen zu hohen Produktionskosten. Noch ein Jahr vor dem Mauerfall hatte die DDR-Regierung die Perspektiven für die Kohlechemie bis zum Jahr 2000 abgesteckt.

Im Jahr 1990 wurde das vormalige Kombinat VEB Chemische Werke Buna in die Buna AG umgewandelt und der Treuhandanstalt mit dem Ziel der Privatisierung zugeordnet. Die erfolgreiche Privatisierung ließ beinahe fünf Jahre auf sich warten. In einer Rede in Schkopau am 10. Mai 1991 versprach der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sich für den Erhalt des Chemiedreiecks, zu dem die Buna-Werke gehörten, einzusetzen. Womöglich wäre ohne dieses politische Versprechen die Privatisierung der Buna-Werke gar nicht zustande gekommen, denn die Märkte in Ostdeutschland hätten sich angesichts der Überkapazitäten im Westen auch von dort beliefern lassen. Zudem waren die Bedingungen für eine rentable Produktion vor Ort anfänglich nicht gegeben. Der Zusammenbruch der früheren Absatzmärkte im östlichen Europa und des DDR-Marktes führten zu hohen Verlusten. In den Buna-Werken beliefen sie sich im Jahr 1991 auf 408 Mio. DM und im Jahr 1992 auf 356 Mio. DM, in Böhlen auf 141 bzw. 177 Mio. DM. Am 1. März 1994 wurde die Buna AG in eine GmbH umgewandelt.

Am 4. April 1995 wurde der Privatisierungsvertrag unterzeichnet. Der neue Eigentümer war The Dow Chemical Company. Zunächst ging die wirtschaftliche Verantwortung an den neuen Eigentümer über. Erst im Jahr 1997 wurden 80% der Geschäftsanteile und im Jahr 2000 die übrigen Anteile, die bis dahin bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) als Treuhand-Nachfolgerin lagen, übernommen. Im Zuge der Privatisierung entstand daher das Unternehmen Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, das die genannten drei Produktionsstandorte in Schkopau, Böhlen und Leuna sowie die Untergrundspeicher in Teutschenthal unter einem Unternehmensdach vereinigte. Das Unternehmen firmiert inzwischen als Dow Olefinverbund GmbH. Der Privatisierungsvertrag sah, wie der Darstellung von Bernhard H. Brümmer zu entnehmen ist, staatliche Hilfen für Investitionen, Boden, Energie, Abriss, Entschuldung, Ausgleich von Standortnachteilen und Verlustausgleich vor. Die EU-Kommission hatte insgesamt Beihilfen im Umfang von 9,5 Mrd. DM genehmigt.

Investitionen

In der Zeit zwischen Mitte 1990 bis zur Privatisierung wurden veraltete Produktionsanlagen, z. B. der Kohlechemie, stillgelegt und abgerissen. In den Erinnerungen des damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Bernhard H. Brümmer, ist von 80 stillgelegten Anlagen die Rede. Ferner wurden neue Unternehmenskonzepte entwickelt, einschließlich eines stofflichen Verbundes zwischen dem Standort in Böhlen, wo ein Cracker chemische Ausgangsstoffe herstellt und auch Weiterverarbeitung erfolgt, und den Produktionsstätten in Schkopau und Leuna, in denen die Weiterverarbeitung unter anderem zu Kunststoffen stattfindet. Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt beschloss am 18. August 1994 das Restrukturierungskonzept mit dem Olefinverbund als Kern und machte damit diese Chemiestandorte für die Privatisierung interessant. Bis zum Jahr 2000 wurden vom neuen Investor 60 alte Produktionsanlagen abgerissen und 15 neue errichtet, neun wurden modernisiert, mit einem Investitionsvolumen einschließlich Infrastrukturvorhaben von 2,7 Mrd. Euro; weitere 800 Mio. Euro wurden danach investiert.

Beschäftigung

Ende 1989 beschäftigte der Stammbetrieb des Kombinats VEB Chemische Werke Buna 18 200 Personen. In der Zeit vor der Privatisierung wurde massiv Personal abgebaut. Die Beschäftigtenzahl schrumpfte bis Mai 1991 bereits auf 14 600. Neue Beschäftigungsmöglichkeiten fanden sich zum Teil durch Ausgliederungen und – temporär – in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Im Jahr 1994 umfassten die drei Betriebe in Schkopau, Böhlen und Leuna, die später gemeinsam mit dem Standort Teutschenthal zum Olefinverbund zusammengefasst wurden, noch 6 000 Beschäftigte. Im Jahr 2003 waren im Olefinverbund 2 285 Personen tätig. Laut Dow-Angaben vom Juli 2015 sind an den vier mitteldeutschen Standorten zusammengenommen nunmehr 1 700 Mitarbeiter tätig, zu denen 1 200 Arbeitsplätze hinzukommen, die im so genannten ValuePark®, einem von Dow betriebenen Industriepark (vgl. weiter unten), geschaffen wurden.

Regionale Umgebung, überregionaler Status sowie Forschung und Entwicklung

The Dow Chemical Company verfügt in Deutschland über 17 Standorte und beschäftigt über 5 000 Mitarbeiter. Die Aktivitäten in Deutschland werden von Schwalbach aus geleitet. Der Stoffverbund (Olefinverbund) zwischen den vier mitteldeutschen Produktionsstandorten, der im Vorfeld der Privatisierung konzipiert worden war, zählt zu den Vorteilen, die den mitteldeutschen Standort attraktiv gemacht haben. Die vier Standorte der Dow Olefinverbund GmbH sind durch ein Pipeline-Netz verbunden, das wiederum mit dem Dow-Tochterunternehmen in Stade und dem Rostocker Hafen verbunden ist. Die Pipeline-Verbindungen haben eine Länge von 1 300 km. Das Pipeline-Netz ist angesichts der Binnenlage des mitteldeutschen Chemiestandorts sehr wichtig für eine wirtschaftliche Produktion. Um vor Ort Verbundvorteile mit anderen Unternehmen zu generieren, betreibt die Dow Olefinverbund GmbH in Schkopau sowie in Böhlen einen Industriepark, den so genannten ValuePark®. Dort sind 21 Kunststoff herstellende und verarbeitende Unternehmen sowie chemiebezogene Dienstleister angesiedelt.

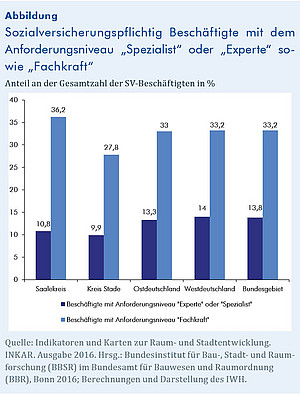

Im Schkopauer Teil dieses Industrieparks sind auch Forschungseinrichtungen angesiedelt, und zwar das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ, dessen thematische Schwerpunkte Kautschuk und Kunststoffe sind, sowie das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP. Was die Ausstattung mit qualifizierten Arbeitskräften betrifft, weist der Saalekreis, in dem der Standort Schkopau gelegen ist, einen Anteil von Beschäftigten mit dem Anforderungsniveau „Fachkraft“ auf, der über dem Bundesdurchschnitt liegt. Der Anteil von Beschäftigten mit dem Anforderungsniveau „Spezialist“ oder „Experte“ liegt im Saalekreis zwar etwas über demjenigen im Kreis Stade, wo sich ebenfalls ein Dow-Standort befindet, allerdings unter dem Bundes- und auch unter dem ostdeutschen Durchschnitt (vgl. Abbildung).

Die Chemiebranche steht inzwischen in Europa und in Deutschland vor großen Herausforderungen. Für die Produktion von energieintensiven chemischen Produkten bieten Hersteller in den USA wegen der Schiefergasausbeutung günstige Alternativen; Wettbewerbsdruck kommt auch von Herstellern in Asien und im arabischen Raum. In Europa und Deutschland wird man daher auf mittlere und lange Sicht nur mit forschungsintensiven innovativen chemischen Produkten und Verfahren auf den internationalen Märkten bestehen können.

Mit Blick auf die Subventionen in Höhe von 9,5 Mrd. DM für den im Beitrag geschilderten Privatisierungsfall wird in der öffentlichen Debatte auch die Frage laut, ob man diese Geldsumme eventuell hätte anders ausgeben und dadurch einen größeren Effekt hätte erzielen können. Angesichts der damaligen dramatischen De-Industrialisierung und des Verlusts von rund zwei Millionen Industriearbeitsplätzen innerhalb weniger Jahre hätten derartige Überlegungen verständlicherweise keine Akzeptanz gefunden. Für die Zukunft stellt sich aber durchaus die Frage, worin das „Geschäftsmodell“ der deutschen Industrie bestehen wird und wofür Steuergelder eingesetzt werden sollen. Forschungs- und Designaktivitäten in Deutschland und kostengünstige Produktion anderswo in der Welt könnten eine der künftigen Entwicklungsrichtungen sein.